BARRICADE

L’intégration en chansons… non francophones

Logo de GSARA ASBL, reconnue en éducation permanente d'action et de réflexion autour de l'audiovisuel

Logo de GSARA ASBL, reconnue en éducation permanente d'action et de réflexion autour de l'audiovisuel

Logo de LA BARRICADE, ASBL socio-culturelle reconnue en éducation permanente et en cohésion sociale

Logo de LA BARRICADE, ASBL socio-culturelle reconnue en éducation permanente et en cohésion sociale

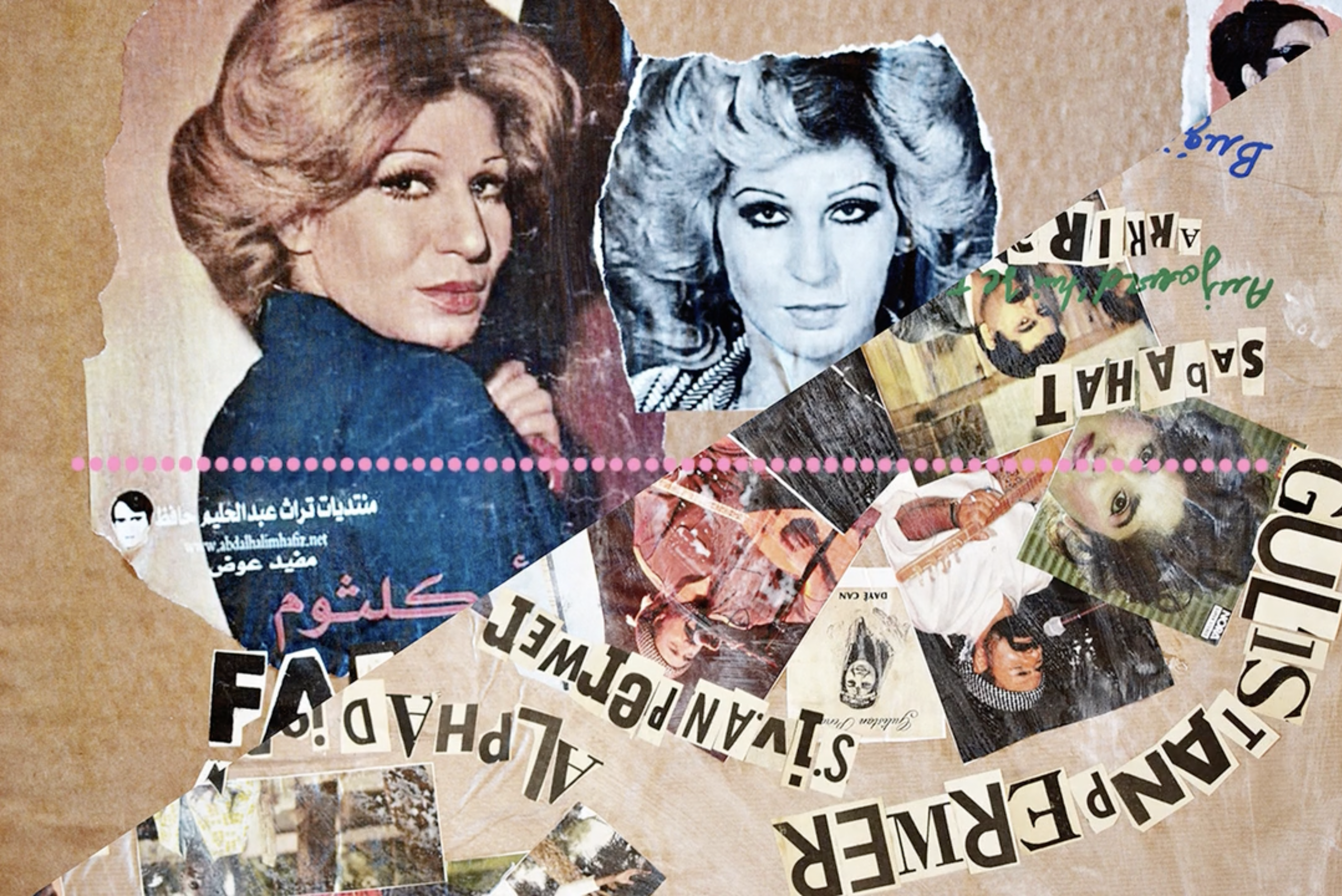

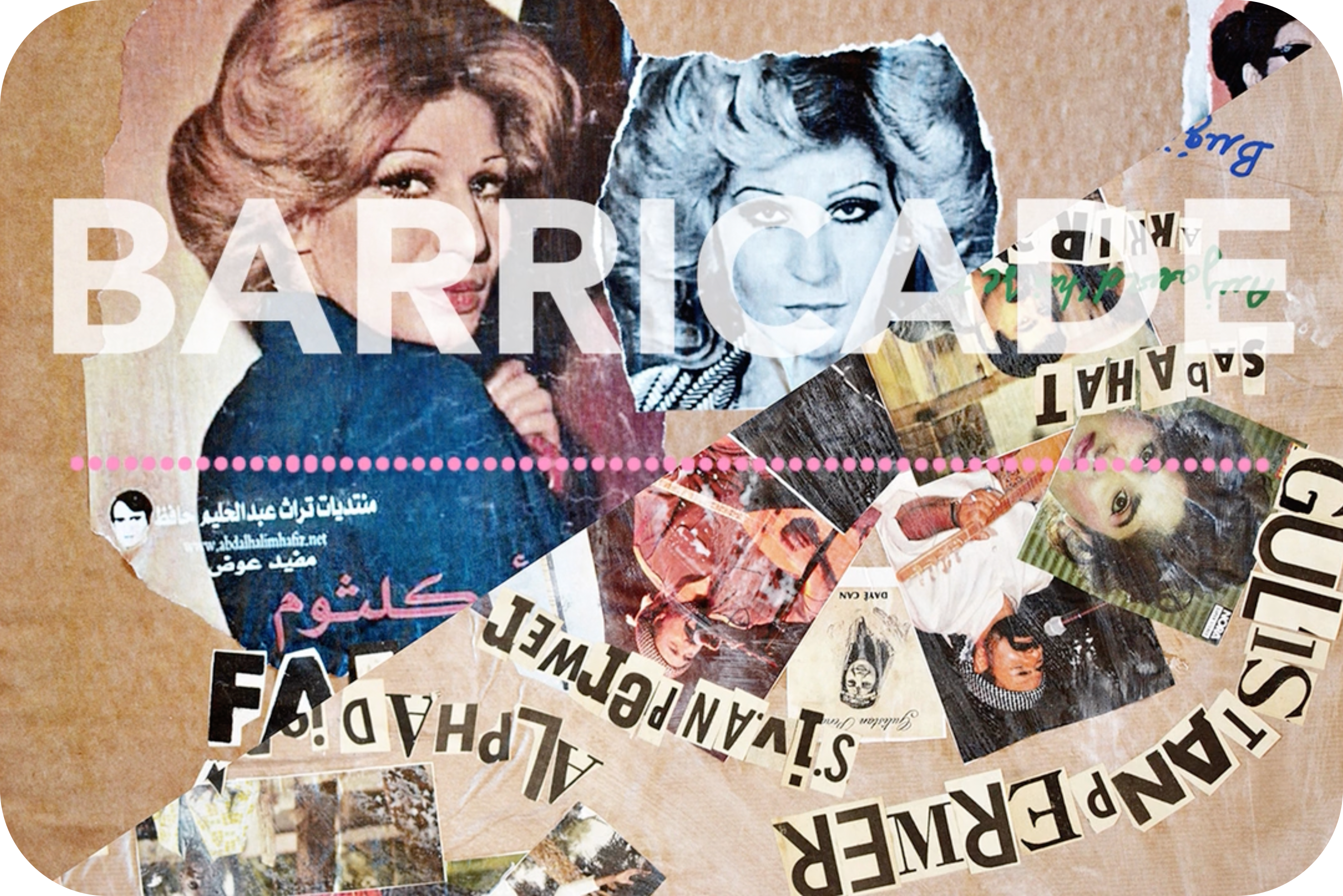

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur MixCloud (collage réalisé par le participant·e·s du projet)

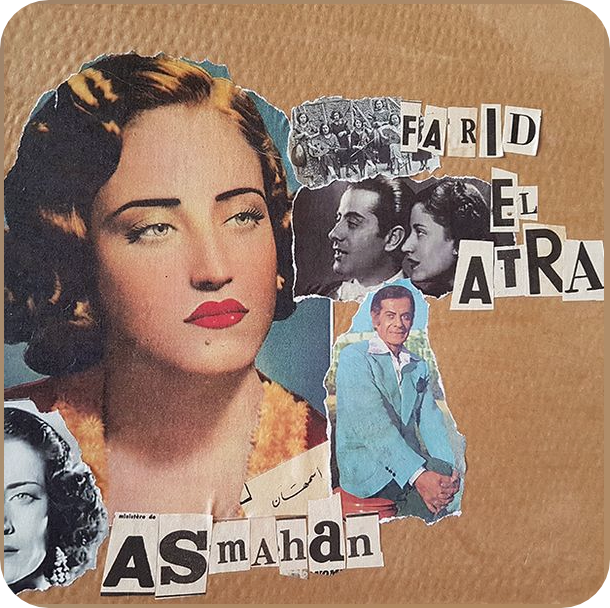

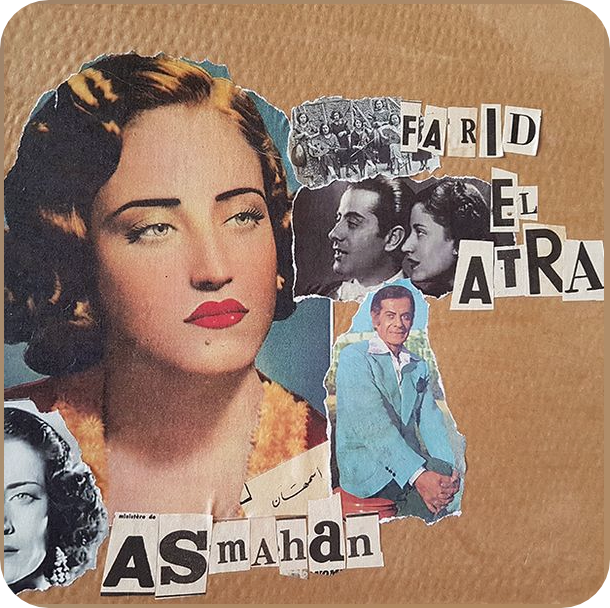

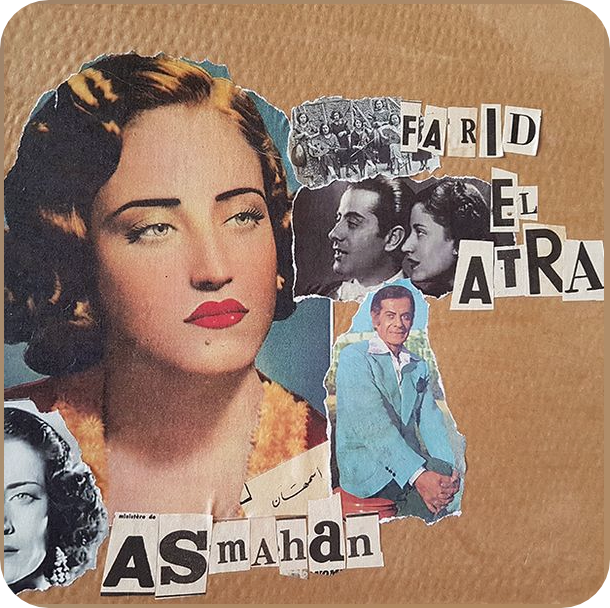

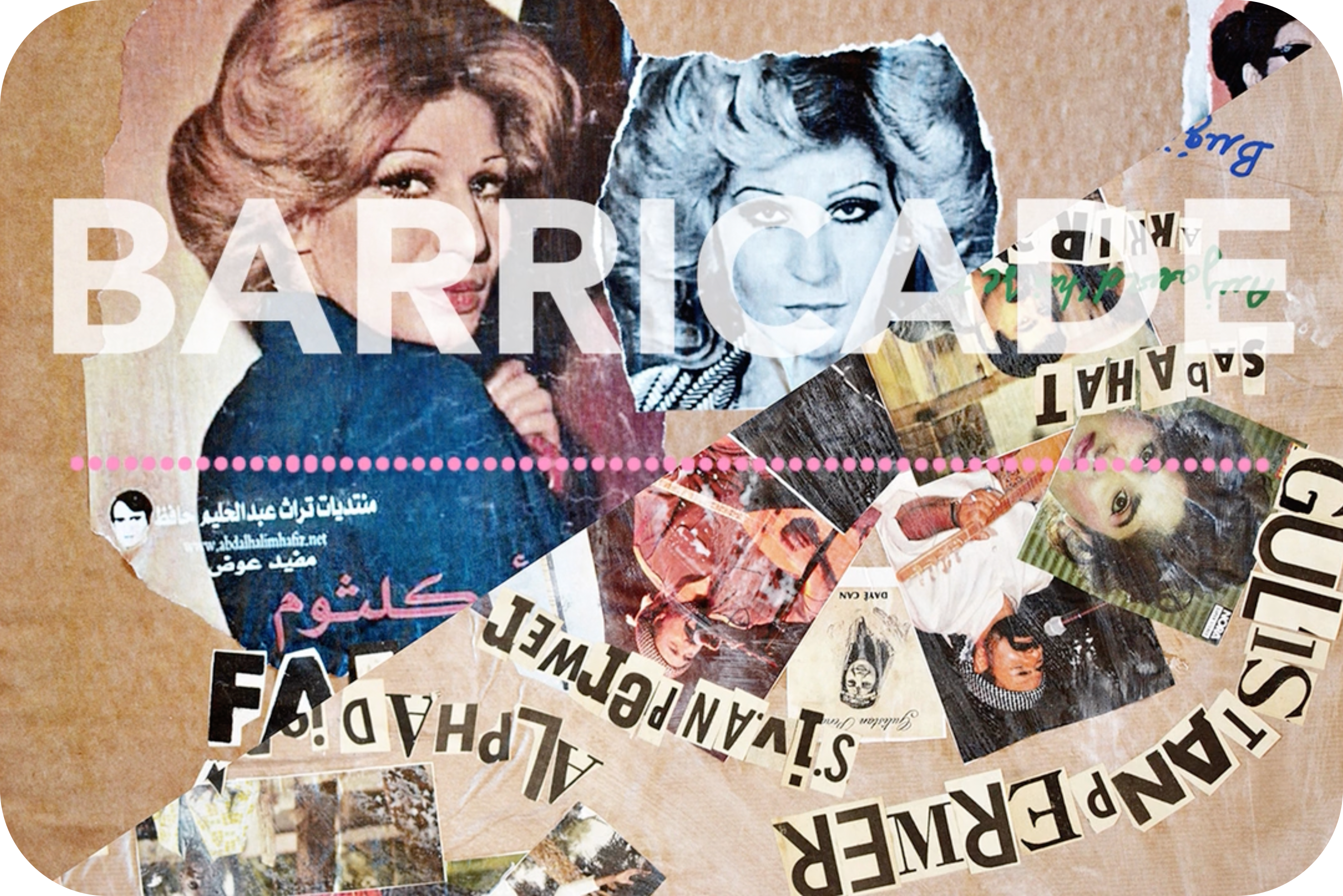

Vignette du podcast Barricade sur Vimeo (collage réalisé par les participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur Vimeo (collage réalisé par les participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur Vimeo (collage réalisé par les participant·e·s du projet)

Vignette du podcast Barricade sur Vimeo (collage réalisé par les participant·e·s du projet)

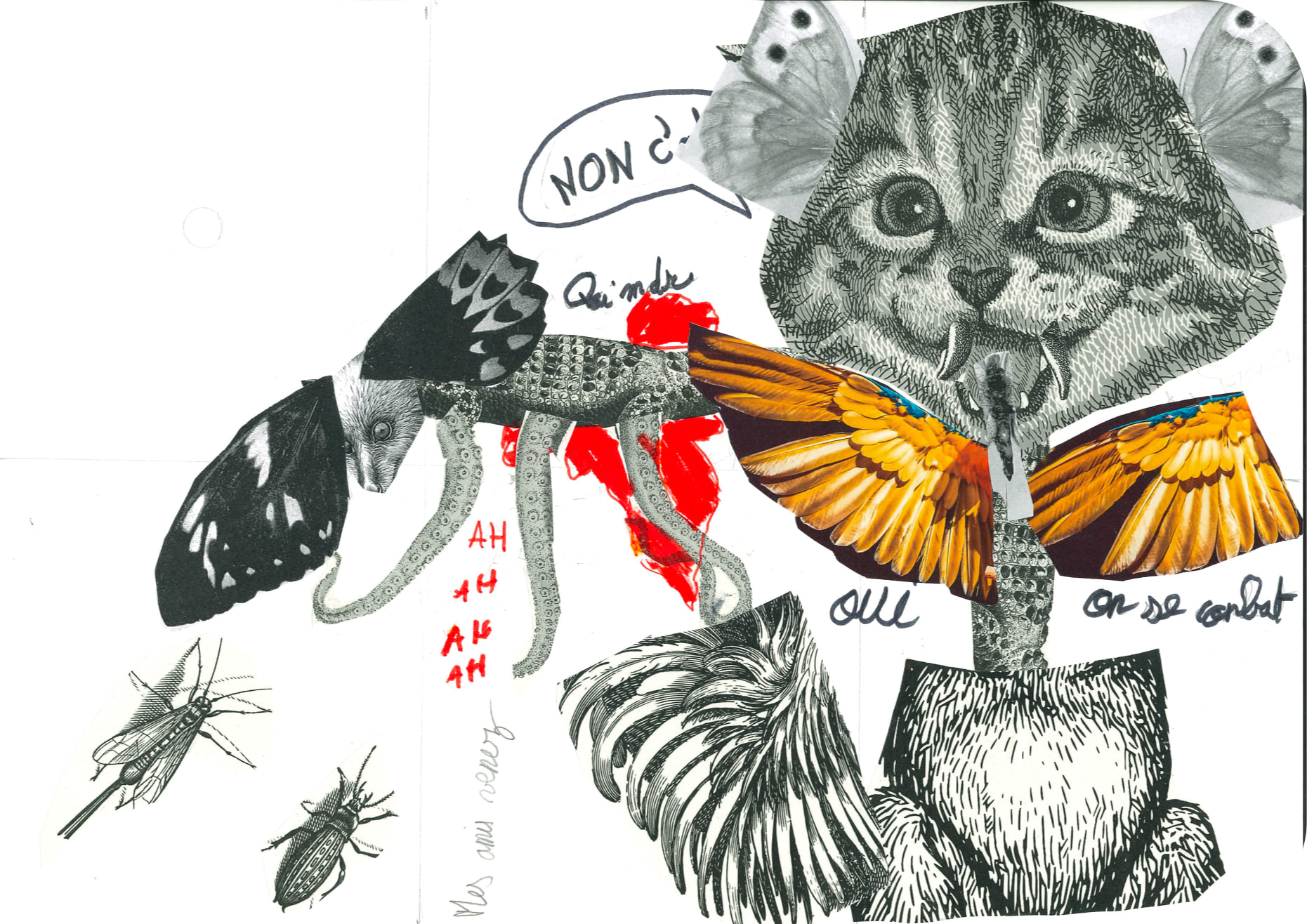

Photo collage réalisé par La Barricade

Photo collage réalisé par La Barricade

C’est quoi le projet ?

Barricade est un projet de médiation socioculturelle porté par deux ASBL reconnues en éducation permanente : le Gsara et La Barricade. La première est spécialisée dans la (réflexion autour de la) production audiovisuelle avec des publics minoritaires. Elle propose notamment des ateliers médias, des outils de réflexion (documentaires vidéos et sonores) ainsi que des campagnes de sensibilisation.

La seconde œuvre pour l’inclusion et l’émancipation des personnes immigrées résidant dans les quartiers populaires de Saint-Josse. Ses principales activités concernent le soutien scolaire, l’aide aux devoirs pour les enfants et l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) pour les adultes. C’est dans le cadre de cette dernière activité qu’a émergé la demande, de la part de La Barricade, au Gsara Bruxelles. Le Gsara a alors imaginé un atelier radio autour d’une question :

Quelles sont les musiques qui vous rappellent votre enfance ?

C’est ainsi que Barricade a vu le jour au début du mois de novembre 2019. L’atelier s’est déroulé sur deux mois et de manière hebdomadaire à Saint-Josse. Le projet a encouragé la parole autour des musiques qui rappellent l'enfance. Il a d’abord pris la forme d’un cercle de parole dans la salle de classe, puis s’est rapidement transformé en une série d’entretiens, d’abord en petits groupes et enfin, en duos. Ensuite, le projet s’est déployé hors des bâtiments de La Barricade. Les participant·e·s ont dû sortir dans les rues et aller à la rencontre des habitant·e·s du quartier pour leur poser la même question. Dans un troisième temps, iels ont mené un entretien avec un disquaire, en lui posant, cette fois, des questions un peu différentes. Iels ont également réalisé avec lui des collages disponibles sur le site de La Barricade. Avec toute cette matière enregistrée, Clémentine est parvenue à monter un podcast entier. Celui-ci a fait l’objet d’une écoute collective à la Bibliothèque communale de Saint-Josse en guise de clôture du projet. Après cela, il a été diffusé sur Radio Maritime, un autre projet du Gsara, ainsi que sur Mixcloud, Vimeo et le site de La Barricade.

Quelle a été la réponse du public ?

Avant toute chose, le projet s’adressait à un public que l’on pourrait qualifier de « semi-captif ». La présence aux cours d’alphabétisation était obligatoire, mais la participation à l’atelier ne l’était pas. Toutefois, les cours reprenaient des sujets de l’atelier. En tout, une quinzaine de femmes et deux hommes y ont participé. En raison de l’écrasante majorité de femmes dans le public, l’un des médiateur.ice.s a quitté l’aventure pour que celles-ci se sentent plus à l’aise. Clémentine s’est alors retrouvée seule médiatrice de l’atelier. Malgré cette première et judicieuse initiative, la prise de parole restait farouche lors des cercles... et c’est logique : la musique est un objet éminemment personnel – encore plus lorsqu’elle est reliée à l’enfance. Elle fait appel aux souvenirs et aux émotions de chacun·e. Pour un groupe qui ne se connaît pas encore bien, se mettre à nu, qui plus est dans une langue que l’on ne maîtrise pas, peut être difficile. D’autant qu’une majorité du groupe était musulmane et que la musique est haram, soit interdite par le Coran. L’une des participantes a d’ailleurs refusé catégoriquement d’en parler pour cette raison.

Mais alors, pourquoi utiliser la musique comme outil de médiation ?

Clémentine nous explique qu’il ne faut pas oublier le pouvoir de la musique. Elle nous confie d’ailleurs que les deux éléments qui réunissent le plus de monde lors des événements du Gsara sont systématiquement la nourriture et la musique. Cette dernière nous ramène à notre enfance et notre histoire en général. Elle nous replonge dans les souvenirs, les sentiments, les émotions. En cela, la musique pousse au partage et à l’écoute. Or le partage et l’écoute sont créateur.ice.s de liens et de compassion. En trois mots : la musique rassemble. D’autre part, c’est un sujet qui exige d’utiliser un autre vocabulaire que celui du registre habituel. Les participant·e·s développent ainsi un nouveau champ lexical en français. Cependant, tout cela peut aussi être intimidant et provoquer un blocage chez certaines personnes. C’est pourquoi le Gsara a décidé d’accompagner la médiation d’outils techniques et numériques.

Le micro-enregistreur

Les micro-enregistreurs sont les principaux outils utilisés lors des ateliers. Ils ont notamment servi à enregistrer les voix des participant.es, mais aussi celles des personnes interrogées lors des micro-trottoirs et du disquaire.

Tout d’abord, concernant les premières activités organisées au sein des bâtiments de La Barricade, comme brièvement expliqué un peu plus haut, le groupe a dû s’exprimer par rapport aux musiques qui rappellent leur enfance. Iels ont dû s'exprimer en faisant appel à des notions, sentiments, qu'iels n'utilisent pas de manière quotidienne et s’enregistrer, en parlant ou en chantant. D’un côté, le micro attire et de l’autre c’est un prétexte pour faire parler. Ainsi, il joue le rôle parfait de médiateur. C’est par son biais que le groupe a l’occasion de s’exprimer et d’organiser sa pensée autour d’un sujet donné. Bien que l’alphabétisation ne soit pas le but premier de La Barricade, mais plutôt la confiance en soi et l’occasion de s’exprimer, il est intéressant de remarquer que la présence d’enregistreurs au cours des ateliers était un exercice d’expression orale. De plus, il est d’autant plus challengeant de devoir parler, en se sachant enregistré, pour des personnes qui sont moins familières avec la technologie, ou qui ont du moins une réticence envers le digital. Il a bien sûr un avantage d’apprentissage linguistique compris dans les activités, mais c’est avant tout dans une démarche d’inclusion socio-culturelle et numérique.

Utiliser un micro est un bon moyen de faire médiation. En effet, lors des activités en dehors des locaux de La Barricade, le groupe a interrogé plusieurs passant.es dans la rue. Et qui dit interview, dit préparation. Les participant.es ont alors préparé les questions à l’avance, ce qui a renforcé l’apprentissage du français. De plus, le micro est un signal pour les interviewé.es qui comprennent l’enjeu de l’exercice. Celleux-ci sont plus compréhensive.es et un sentiment de communauté nait entre ces interviewé.es et les participant.es, et dans le groupe en général. D’autres activités ont été mises en place pour poursuivre cet objectif comme une rencontre chez un disquaire, des focus groupe, … Aller à la rencontre de l’autre peut être une tâche ardue, cela peut être intimidant, mais le groupe a remarqué que les personnes de l’autre côté du micro semblaient adapter leur débit de parole et lexique lorsqu’iels répondaient aux questions. L’utilisation du micro-enregistreurs fut aussi un atout dans la situation. En effet, il permet de mettre directement en contexte et de montrer explicitement qu’il s’agit d’un exercice. Il permet de faire un “pont” entre les participant.es et l’interviewé.e.

Il est intéressant d’utiliser ces techniques radio quant au premier abord, le groupe n’y est pas forcément perméable. En ce qui concerne l’atelier, lors des activités, le groupe était plutôt intéressé par le matériel apporté et intrigué par son fonctionnement. L’enregistreur a aussi permis aux personnes de pouvoir s’exprimer librement sans devoir le faire devant tout le reste de la classe.

Et oui ! L’un des avantages d'un enregistreur est que l’on peut s’enregistrer, sans pour autant devoir le faire en la présence d’autres personnes. Ça peut éviter une certaine gêne... En effet, Clémentine nous explique qu’au départ, les participant.e.s étaient invité.e.s à chanter la musique de leur enfance alors qu’iels étaient tous.tes réuni.e.s. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné car il est intimidant, voir malaisant, de devoir se livrer et chanter devant d'autres personnes. Elle a donc opté pour une autre stratégie : qu’iels s’enregistrent chanter la musique de leur enfance individuellement, pour ensuite l’intégrer au mixage final. Cette nouvelle tactique a porté ses fruits et a permis aux personnes de s’exprimer plus librement, de pouvoir faire plusieurs prises, sans avoir peur d’être jugées, pouvoir reformuler ses idées, etc. En effet, il est assez pertinent d’utiliser le son comme support, car il est possible de couper plusieurs fois l'enregistrement sans qu’il y ait de coupure au niveau visuel.

Ce processus de création, d'expression et de partage cherche à inclure socialement et culturellement les participant.e.s dans leur quartier et vie de tous les jours. L'atelier pousse le groupe à aller de l'avant pour qu'iels se sentent capables et fier.e.s.

Et le numérique dans tout ça ?

Dans le projet "Barricade", le numérique se fait surtout par la diffusion du podcast final. La première diffusion est celle dans la Bibliothèque de Saint-Josse. C'est une manière de concrétiser l’aboutissement des ateliers. C'est grâce aux participant.e.s, au Gsara et à La Barricade que le projet a pu être mené à terme. Ainsi, les personnes ayant participé aux activités ont pu partager leur travail, mais aussi se rendre compte de ce qu’iels ont réussi à accomplir. Ce qui est intéressant, c’est que lorsqu'on écoute le podcast, le mixage ne cherche pas à être parfait. Effectivement, le but n’était pas de créer un audio parfait, mais plutôt d’organiser une activité qui suscite la parole, qui prône le partage et l'accomplissement de soi. Bien que la création d'un podcast ne soit pas le but ultime de Gsara et de La Barricade, il a certainement servi de goal pour le groupe. En effet, c’est un prétexte pour avancer ! Les activités n’auraient pas de sens si le projet y enlevait la dimension digitale. Il aurait assurément été moins intéressant de réaliser les activités sans les enregistrer.

Cependant, lorsqu’on parle de projet de médiation digitale, de diffusion et de public captif, une question arrive rapidement : la problématique du consentement. Et oui ! même si les participant.e.s étaient au courant de la diffusion du projet, certains obstacles sont apparus lors des dernières étapes.

Tout d’abord, la diffusion a un impact direct sur les participant.e.s. En effet, il y a une réelle fracture digitale quant à l’accès, l’utilisation et l’impact qu’a le numérique sur différents groupes sociaux ; l’émerveillement ou même la peur que ça leurs inspirent.Clémentine nous raconte les difficultés surmontées par celleux-ci d’entendre leurs voix dans une autre langue lors de l’écoute collective à la bibliothèque de Saint-Josse. Il est commun de ne pas apprécier sa voix lorsqu’on s’entend, mais au-delà de ça, les participant.e.s se sont exprimé.e.s dans une langue qui n’est pas leur langue natale. Il peut être d’autant plus compliqué d’entendre sa voix dans une autre langue, surtout si l’on peine à s’exprimer. Aussi, comme mentionné précédemment, le public n’est pas forcément très familier avec le digital, et iels ont peut-être même plus tendance à éprouver un rejet envers ce qui concerne le numérique. Ces difficultés sont accentuées par le fait que le podcast est aussi disponible sur Vimeo ainsi que sur le site de Barricade, en libre accès. Au centre de cette problématique, on se demande quelles seraient les réactions des participant.e.s quant à cette diffusion. Clémentine nous rassure en disant que les participant.e.s ont finalement donné leur consentement, et qu’un sentiment de communauté et de soutien s’est créé entre celleux-ci. Elle ne sait pas si les participant.e.s ont consulté le podcast depuis sa diffusion sur le net. Il n'y a malheureusement que très peu de retours de la part du groupe concernant celui-ci. Cependant, Clémentine est persuadée qu’iels seraient content.e.s et fier.e.s de leur travail. Ajoutons aussi que le groupe est habitué à participer à des ateliers qui comprennent le digital. Ce n’est pas la première fois qu’iels sont impliqué.e.s dans ce genre de projet, mais la question de consentement quant à la diffusion de son image ou de sa voix est très importante lorsqu'il s'agit de digitalisation.

Y a-t-il une différence entre image et voix ?

Certain.e.s pensent qu’il n’y a pas de différence, et d’autres estiment que la voix reste plus ou moins anonyme. Et puis, dans un monde où le numérique est omniprésent, est-ce que quelqu’un sur terre peut réellement être anonyme ? Il est important de se poser des questions vis-à-vis du droit à l’image et à l’utilisation de la voix, car nous pouvons les retrouver dans absolument tout.

Des lois régissent ces droits, hors, bien que d’une manière générale, la captation, mais aussi l’utilisation de l’image d’une personne peut constituer une atteinte à la vie privée si la personne est reconnaissable, cette règle varie en fonction du lieu de captation de l’image. Il faut se rendre compte que selon le contexte, notre image peut être utilisée. Pour des personnes qui ne souhaiteraient pas voir leur image diffusée, que cela porte atteinte ou pas à son identité (peu importe si c'est néfaste, diffamatoire, dénigrant, ...), c’est plutôt problématique. Il a aussi des méfiances quant à la visée de la diffusion. À travers nos discussions avec Clémentine, nous avons pu comprendre que les personnes participant à l’atelier peuvent avoir peur d’être utilisées pour l’argent. Il faut savoir que le secteur de l’alphabétisation est bien financé et cela nourrit la méfiance dont peuvent faire preuve certain.e.s. Mais, à nouveau, dans le cadre de l’atelier de La Barricade, le groupe a bien donné son accord concernant la diffusion du podcast.

Impossible d'éviter le numérique

Et oui, le numérique a de nombreux avantages qu'il ne faut pas oublier et d'autant plus quand nous parlons d'éducation permanente et du secteur socio-culturel. Le premier avantage est celui de la diffusion. En effet, la diffusion de ce podcast a permis à d’autres plateformes d’éducation permanente de se rendre compte du pouvoir de la musique. Le projet barricade en est le parfait exemple, quand la musique fait médiation pour susciter la parole en français, mais c’est aussi une bonne représentation des nouveaux ateliers d’éducation permanente. La diffusion participe ainsi à la mise en réseau de nouveaux outils et inspiration pour le secteur.

Le numérique permet également de supprimer les barrières d'accès. Aujourd'hui, la majorité des personnes a accès au digital. Le fait que ces projets soient en libre accès permettent à d'autres personnes, en questionnement, vivant les mêmes problématiques, ... de s'informer et de, pourquoi pas, participer à ces projets s'ils perpétuent dans le futur. A cet égard, Clémentine nous a expliqué la fierté et le succès de ce projet. Elle est d'ailleurs intimement convaincue du succès qu'aurait celui-ci si une seconde saison a lieue. Elle explique aussi, que par la diffusion des projets, le Gsara est davantage suscité dans les problématiques d'alphabétisation.

Enfin, le numérique permet de capter de nouveaux publics. En effet, même si Clémentine nous explique que pour le projet Barricade le public était assez craintif envers le digital, sur des publics jeunes, l'impact est tout autre. Les jeunes aujourd'hui sont nombreux.ses sur le digital et participer à un projet qui l'utilise devient stimulant. Selon ses dires, rien que de savoir qu'iels seront diffusé.es, renforcent l'adhésion des jeunes à un projet, qui voient dans la diffusion une sorte de fierté.

Aujourd’hui, que le numérique soit le principal vecteur de parole ou un simple accessoire qui permet de rendre l’activité ludique/attractive, son utilisation est presque toujours nécessaire. Selon Clémentine, nous ne reviendrons pas à un modèle d’éducation permanente qui ne se mêle pas au numérique. Il est important de pouvoir évoluer avec et de savoir la mettre à son service.

Vous pouvez retrouver ci-dessous un extrait du podcast.

BARRICADE