Donner un médium à la voix :

L'Atelier de Création Sonore Radiophonique

Un mercredi d'automne, 10h du matin. Le soleil rayonne sur la rue Saint-Josse et ramène un peu de douceur à cette période froide. Derrière les murs du numéro 49, bâtiment à première vue plutôt banal, se cache ce qui deviendra notre découverte de la semaine.

La porte s'ouvre et, 4 étages plus tard, nous voilà arrivées dans les bureaux de l'Atelier Sonore de Création Radiophonique, plus connu sous le nom d'ACSR. L'espace baigne de lumière et parmi les plantes, Emma nous accueille le sourire aux lèvres.

Emma Pajevic est une ancienne de l’IHECS, une ancienne ASCEP. Il y a quelques années, elle était à notre place. À l’époque déjà, la création sonore est un domaine qui la passionne. Elle est, entre autres, à l’origine de Radio Moskou, radio participative qui fut lancée par le projet d’occupation temporaire de la place Marie Janson à Saint-Gilles. Comme beaucoup d’entre nous, elle anime aussi plusieurs émissions radio durant son passage dans l’école. Aujourd’hui, elle est chargée de communication et de diffusion pour l’ACSR, au sein d’une équipe de moins de dix personnes. Tout au long de notre échange, des collègues arrivent dans les locaux et les discussions fusent de façon joviale. On sent que l’ACSR est un lieu qui crée du lien.

Une histoire qui ne date pas d'hier

« Atelier de Création Sonore Radiophonique », ça peut vouloir dire plein de choses en même temps. Après nous avoir servi une tasse de thé, Emma nous explique assez spontanément, avec ses mots, ce qu’est l’ACSR.

« L'ACSR, c'est un atelier depuis 1996, créé par des passionné.e.s[1] de radio et de création radiophonique. La mission de l'ACSR est d'accompagner des auteur.rices à réaliser des productions sonores. Des documentaires, des fictions, des créations plus expérimentales… Dans cet accompagnement sont compris : la mise à disposition des studios, l'aide à l'écriture d'un dossier pour les subsides et d'un script de projet, le prêt du matos, la promotion et la diffusion. Mais aussi des formations chaque quadrimestre : prise de son, montage et mixage, aide à l'écriture. On a aussi La Coquille, qui est une formation plus expérimentale pour s'amuser et découvrir le son de plein de manières différentes. En résumé, c'est vraiment accompagner les auteur.rices dans le processus de création. L'ACSR n'est pas officiellement producteur, elle met plutôt en lien les gens ensemble. La mission de l'ACSR est une médiation en soi. »

[1] L’inclusif a été ajouté lors de la rédaction de cet article.

En plus de mettre à disposition des studios d'enregistrement, l’ACSR accompagne véritablement des projets en leur permettant d’avoir accès aux moyens de production et de diffusion en Belgique. C’est d’ailleurs de cette envie que l’atelier a vu le jour, en 1996. À l’époque, la radio belge connait un franc succès. Mais le constat est qu’à côté des journalistes et animateur.rices qui présentent des émissions radio, l’accès à la création sonore est très limité. Des passionné.e.s se sont donc réuni.e.s pour créer un endroit qui permette au citoyen et à la citoyenne d'imaginer le son. Et le public, Emma nous le confirme, est demandeur.

« Au niveau des créateur.rices de contenu sonore qui demandent un encadrement, le public est vaste : aussi bien des novices que des personnes déjà formées dans le son. C'est justement une des missions de l'ACSR : de mettre tout à disposition autant pour des personnes déjà formées, qui ont déjà fait des créations, produit du contenu, qui connaissent les codes, que pour des personnes novices qui n'ont jamais touché au son de leur vie. Parmi ce dernier public on peut retrouver des étudiants qui sortent de l'IHECS, des journalistes, des metteur.euses en scène, des personnes qui font du cinéma, du théâtre - beaucoup pour le moment, des chercheur.euses qui veulent transposer leur thèse en documentaire, ce qui se fait pas mal - des personnes qui font déjà des émissions radios mais qui cherchent à produire un format plus long, des personnes qui travaillent dans des maisons de jeunes, bref beaucoup de profils assez différents. Ce qui est assez cool, parce que ça permet d'avoir une grande diversité dans les contenus que l'ACSR accompagne. »

« La mission de l'ACSR est une médiation en soi. »

La révolution podcast

Lors de notre visite, Emma nous montre les différents studios de l’ACSR. Dans l’un d’eux, elle rigole en retrouvant d’anciennes bandes d’enregistrement sonore. En effet, la façon d’enregistrer a énormément évolué avec l’apparition des nouvelles technologies.

« Bon déjà, au niveau du processus de création, avant comme il n’y avait pas d'ordis les gens enregistraient sur des bandes et puis les découpaient et les collaient ensemble.. Avec les premiers ordis et les premières consoles, l'ACSR a commencé à se numériser, ce qui a rendu la création sonore plus accessible à qui veut, plus simple et léger à utiliser. Tu peux créer plus spontanément à partir d'un zoom ou de ton smartphone et hop tu t'enregistres. Disons que le numérique a démocratisé l'accès à la création sonore. »

Un accès à la création sonore simplifié au fil des ans, permettant aux citoyen.ne.s de s’aventurer plus facilement sur le chemin de la création sonore. Mais le véritable déclic, c’est l’apparition du podcast.

« Le mot ‘podcast’ a été inventé en 2008 par Apple, ça découle de ‘iPod’. Par rapport au broadcast (ndlr : la diffusion en direct sur les ondes), le podcast signifie que t'écoutes une émission en replay, ce qui existait depuis toujours mais qui est devenu un phénomène à la mode avec Apple. L'esthétique a changé aussi, tout a été facilité. Avec le podcast, c'était l'idée de pas être obligé.e d'être forcément en streaming mais de pouvoir télécharger, réécouter des émissions radios comme tu télécharges des musiques ou des livres audio. »

« Tu peux créer plus spontanément à partir d'un zoom ou de ton smartphone et hop tu t'enregistres. Disons que le numérique a démocratisé l'accès à la création sonore. »

Cette popularisation du podcast, nous dit Emma, a permis à l’ACSR d’accueillir un nouveau public charmé par les nouvelles possibilités sonores.

« Avec le podcast, contrairement à une radio comme la RTBF par exemple, les créateur.ices sont moins cadenacé.e.s par une limite de temps, une ligne éditoriale. Plutôt comme une radio d'amateur.rice.s ou une radio pirate, il permet une liberté de production plus spontanée. »

Cependant, le succès grandissant de ce format a aussi amené une certaine uniformisation sur le long terme.

« Depuis l'arrivée du podcast, il y a eu une sorte de formatage dans ce qui est produit. Podcasts de table, talkshows… Les codes du podcast se sont établis, ce qui influence aussi beaucoup l'imaginaire des gens qui pensent que faire un podcast ce serait forcément avoir une discussion un peu formelle, en mode entretien. Alors qu'en fait ça peut être tellement d'autres choses: prendre du son dehors, faire une fiction, jouer avec des comédien.ne.s, faire de la musique dessus… Le podcast en tant que média formate parfois des écritures et peut limiter. D'un autre côté il permet que certaines personnes s'intéressent à la création radio, ce qui ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu le podcast. C'est parfois un outil à double tranchant. »

Par sa facilité d’enregistrement, le podcast a la chance d’être un outil d’expression accessible à toustes aujourd’hui. Cependant, avec sa popularisation et sa reprise à des fins commerciales, l’uniformisation qui s’opère actuellement peut venir fragiliser cette expression. C’est là que l’ACSR entre en jeu : permettre aux citoyen.ne.s de se munir de moyens de production et de diffusion professionnels, tout en amenant des idées qui ont du sens. Cette mission de démocratie culturelle visant l'accessibilité et l'horizontalité permet à l'ACRS de s'inscrire dans une démarche de médiation culturelle vers la création sonore.

« Ce que défend l'ACSR, c'est une professionnalisation du secteur du podcast. Le podcast c'est trop bien, tout le monde peut en faire mais à l'ACSR on a envie de l'utiliser pour faire du contenu de qualité avec du temps et des moyens. De rassembler des gens autour d'un même projet. »

Venir agir comme organe de médiation entre des publics désireux de créer et des professionnels du milieu ; une idée vieille comme le monde et pourtant sans cesse renouvelée avec les nouvelles apparitions numériques.

« Le podcast en tant que média formate parfois des écritures et peut limiter. »

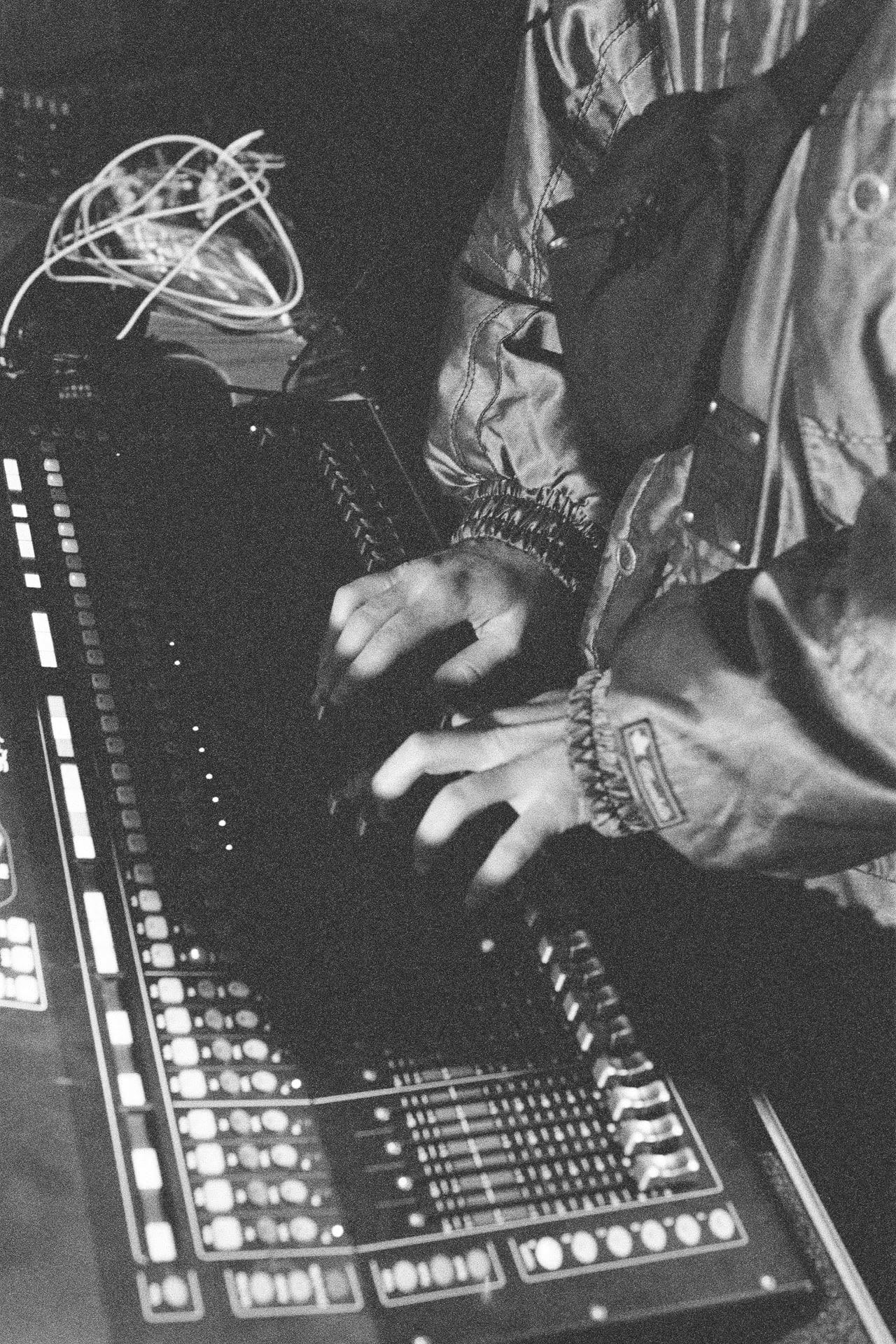

25 ans de l'ACSR @RECYCLART

25 ans de l'ACSR @RECYCLART

25 ans de l'ACSR @RECYCLART, par Damien Dewulf

25 ans de l'ACSR @RECYCLART, par Damien Dewulf

25 ans de l'ACSR @RECYCLART

25 ans de l'ACSR @RECYCLART

25 ans de l'ACSR @RECYCLART, par Damien Dewulf

25 ans de l'ACSR @RECYCLART, par Damien Dewulf

Rendre les créations sonores accessibles

La création sonore a lieu depuis plus de 25 ans à l’ACSR. Mais ces dernières années, une question est venue s’ajouter aux missions de l’atelier : comment s’assurer qu’une fois les créations sonores réalisées, celles-ci soient accessibles à toustes ? Il y a toujours eu des écoutes collectives, nous explique Emma. Cependant, celles-ci se font juste après la sortie du podcast, mais n’assurent pas sa diffusion dans le temps. Est venue l’idée de créer une plateforme dédiée à ce partage sur le long terme. Bonjour Radiola.

« On a lancé Radiola parce que l'ancien site de l'ACSR était trop obscur et que les liens pour écouter ne marchaient pas quatre fois sur cinq. Radiola, c'est une vraie plateforme pro avec des tris possibles pour choisir ce qu’on écoute en fonction du format, de la durée, de la thématique... Pour vraiment faciliter l'écoute des productions qu'on a accompagnées en ligne. »

Cette plateforme, c’est Leo Ligavant qui s’en charge depuis deux ans. Au-delà des créations signées ACSR, Radiola accueille des projets sonores externes qui entrent dans la ligne éditoriale choisie : des sujets de société traités de façon à venir questionner l’auditeur.rice. La gestion du site est donc accompagnée d’une écoute et d’une sélection pointues. Leo, présente lors de notre deuxième échange, nous partage l’importance de la présence d’une telle plateforme. Au-delà de la médiation réalisée par l’ACSR entre créateur.rice.s et professionnels, il est important de créer un espace d’échange entre publics et créations, poussant à la réflexion citoyenne. De plus, il semblait important pour l’ACSR de créer un espace de diffusion respectueux. Emma comme Leo ont mentionné les conditions de travail et de rémunérations intolérables de grosses plateformes présentes sur le marché aujourd’hui. Sur Radiola, on rémunère juste, même si ce n’est pas toujours facile à assumer financièrement pour l’ACSR.

Cette nouvelle plateforme voit le jour autour d'une envie de démocratisation autant de l'accès au contenu sonore qu'à sa réalisation. Elle répond à son objectif en proposant une plateforme libre d'accès et respectueuse des auteur.rices qui la nourrissent. Ce projet et les valeurs qui le construisent rassurent et forment un exemple inspirant quant à l'avenir de la médiation numérique.

6 portraits documentaires de la sélection du Mois du Doc 2023, à retrouver sur www.radiola.be

6 portraits documentaires de la sélection du Mois du Doc 2023, à retrouver sur www.radiola.be

Partager l'écoute

L’ACSR a encore de beaux jours devant lui. Avec le podcast sont nées des initiatives d’écoute qui se font de plus en plus fréquentes en ville. « On sent un besoin du retour au collectif, nous confie Emma. Peut-être que le confinement y a été pour quelque chose. » Dans tous les cas, les évènements s’organisent, les écoutes se font.

« Ça se passe souvent au Jacques Franck (ndlr : centre culturel de Saint-Gilles), où il y a une salle de cinéma-théâtre. Ou à la Maison Poème, un tout nouveau lieu ouvert par Francofaune et les Musées de la Poésie où il y a du théâtre, des ateliers d'écriture, de la poésie, des concerts... Parfois on fait aussi des écoutes dans des cinémas mais on a pas de contact direct avec un cinéma où on aurait un créneau régulier, ce qui serait super. Pour l'instant les séances d'écoute se font essentiellement dans des centres culturels, des lieux alternatifs, publics en tout cas. Ceci dit, on fait aussi des séances d'écoute pour les plus jeunes dans des cafés, organisées par les gens de leur côté. »

« On sent un besoin du retour au collectif.»

D’ici la prochaine écoute collective, nous vous proposons de découvrir une des dernières créations signées ACSR, intitulée Perle. Grand Prix international URTI 2021 et Prix Europa du meilleur documentaire radio 2022, ce récit sonore nous raconte le parcours de Fos, immigrée Somalienne, excisée, qui décide de passer par la reconstruction clitoridienne pour se réapproprier son corps. Un récit d’émancipation fort qui démontre la force de la création sonore comme outil citoyen.

Crédits photos : Facebook - page ACSR