Les poètes du XIXème siècle

Qu'ils furent condamnés à une renommée posthume ou panthéonisés, ces poètes mythiques ont allicié Bruxelles en vers. Ils ont apertement succombé aux plaisirs offerts par la capitale, quitte à parfois y vivre les épisodes les plus tragiques de leur existence.

Victor Hugo à Bruxelles : "Chère Adèle"

La question est celle-ci : l’oeuvre Les Misérables de Victor Hugo serait-elle belge?

C’est en effet dans une maison d’édition bruxelloise, chez Lacroix et Verboeckhoven, que les péripéties de Jean Valjean et Fantine ont vu le jour pour la toute première fois, en 1862. Ce n’est pas étonnant que Bruxelles ait un lien si fort avec Les Misérables, lorsqu’on sait que pendant plus de 30 ans, Victor Hugo était sous le charme de la ville.

En 1837, son amour pour Bruxelles commence alors qu’il y débarque comme touriste avec sa maîtresse Juliette Drouet. Il s’extasie devant les bâtiments, les façades, les canaux, et bien plus encore. Il ne demande qu’à être émerveillé par ce nouveau pays qu’il découvre. Lors d’une correspondance avec sa femme, Adèle, il écrit : « Chère amie, je suis tout ébloui de Bruxelles, ou pour mieux dire, de deux choses que j’ai vues à Bruxelles : l’Hôtel de ville avec sa place et Sainte-Gudule ». Par la suite, dans la lettre, il décrit l’Hôtel de ville comme « un bijou comparable à la flèche de Chartres ; une éblouissante fantaisie de poète tombée sur la tête d’un architecte. Et puis, la place qui l’entoure est une merveille. À part trois ou quatre maisons que des modernes cuistres ont fait dénaturer, il n’y a pas là une façade qui ne soit une date, un costume, une strophe, un chef-d’œuvre. J’aurais voulu les dessiner toutes l’une après l’autre. ». À défaut d'esquisser la ville, c’est avec les mots que Victor Hugo, au fil des années, va faire le portrait de Bruxelles.

En 1851, l’écrivain et poète choisit la capitale du Royaume comme terre d’exil afin d’échapper au régime français de Napoléon III auquel il n’adhère absolument pas. Il s’installe au 26 (ou 27 selon les sources) de la Grand Place. Il séjournera à Bruxelles par intermittence, jusqu’à ce que son affinité pour la ville se termine en 1871.

Le 26 mai de cette année-là, Victor Hugo propose aux communards, dans une lettre publiée, de se réfugier chez lui, au 4 de la place des Barricades. Le soir même, en bas de sa porte, il se fait huer et menacer par une foule d’hommes opposés au refuge que Victor Hugo propose dans sa lettre. Il décrit cette nuit de violence dans son texte Une nuit à Bruxelles. Le 30 mai, son idylle avec la capitale se termine par un avis d’expulsion.

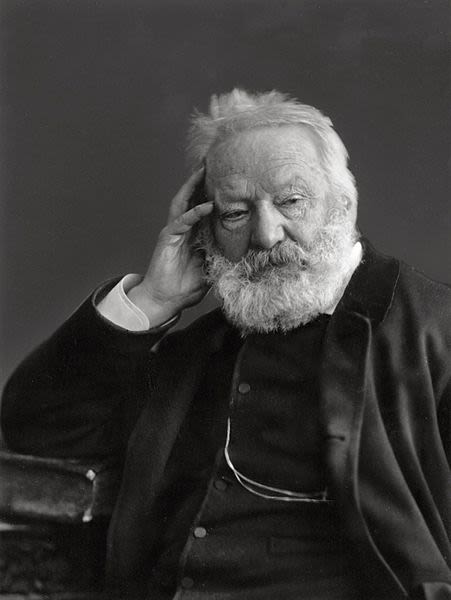

Victor Hugo photographié par Nadar en 1884

Victor Hugo photographié par Nadar en 1884

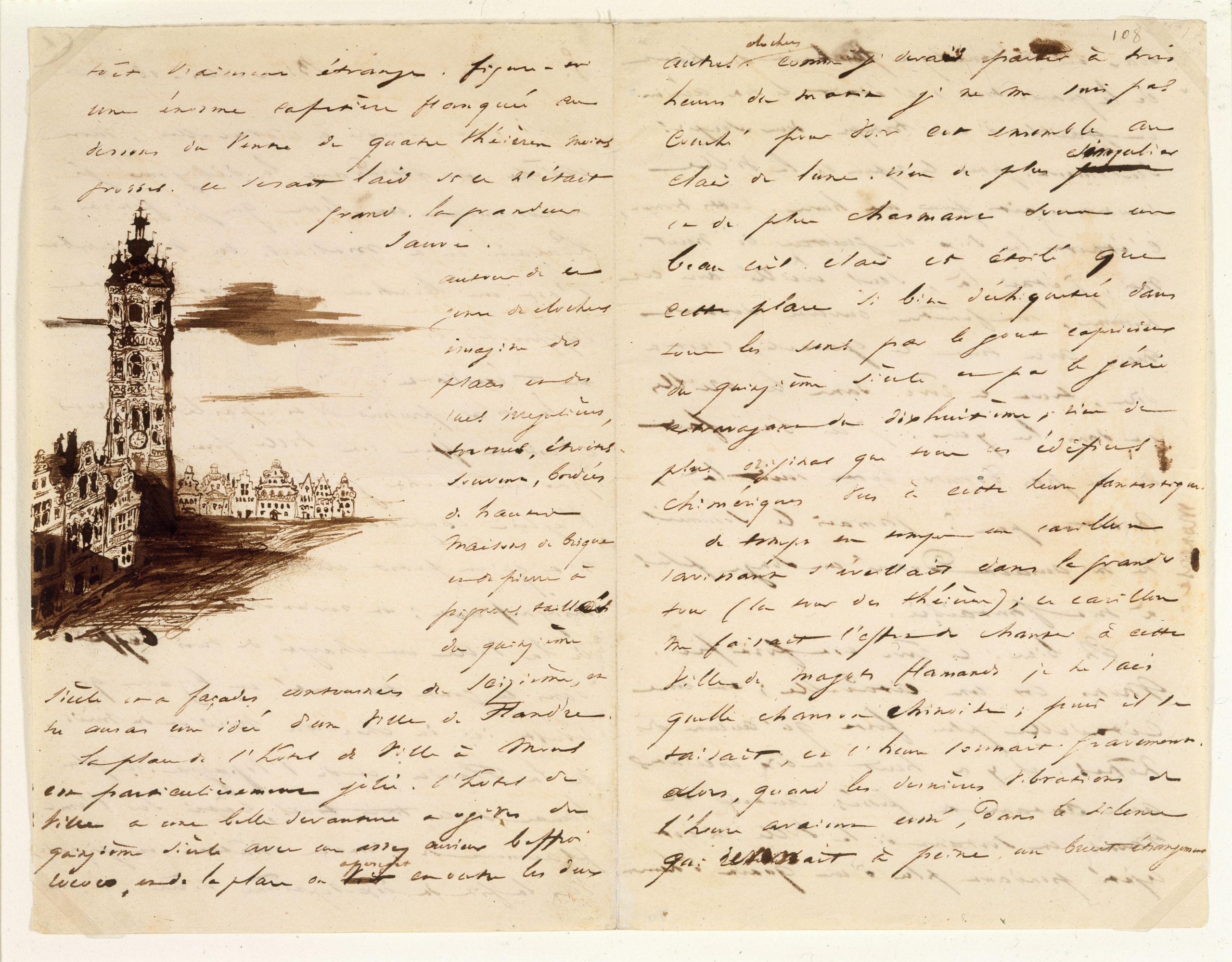

Lettre de Victor Hugo à Adèle, sa femme, le 18 août 1837 à Bruxelles - Copyright BNF (Paris)

Lettre de Victor Hugo à Adèle, sa femme, le 18 août 1837 à Bruxelles - Copyright BNF (Paris)

Rimbaud et Verlaine à Bruxelles : " Pan ! Pan ! "

Quelques années après la publication du célèbre poème Chanson d’automne de Paul Verlaine, celui-ci et Arthur Rimbaud sont de passage à Bruxelles et laisseront leur trace dans le patrimoine de la ville. Un rapport de police, qui aujourd’hui est encore dans les archives de Bruxelles, témoigne d’un amour trop fort et trop violent.

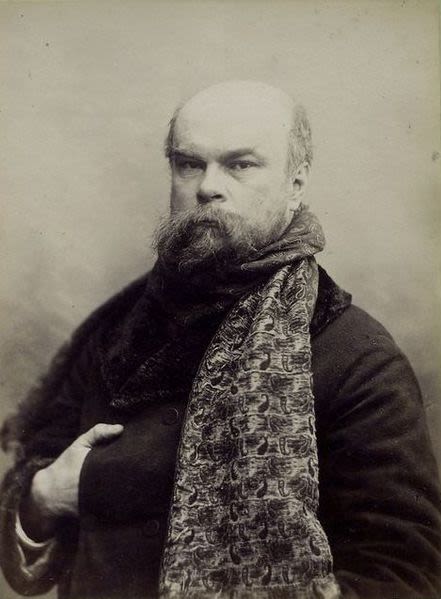

Paul Verlaine en 1893

Paul Verlaine en 1893

Leur affaire est, peut-être, l’une des plus tumultueuses de la littérature française. Ils se rencontrent pour la première fois en 1871 et Paul tombe sous le charme du jeune Arthur, alors âgé de 17 ans. Des coups de poings, des coups de couteaux et des coups de feu, leur relation est une étrange aventure d’amour, une vraie descente aux enfers.

En mars 1872, après avoir mis la pagaille dans le couple de Paul Verlaine, Arthur décide de s’enfuir à Bruxelles. Paul le suit. Leur périple bruxellois commence et sera entrecoupé pendant environ 3 mois par un séjour en Angleterre. Durant cette période, la relation entre les deux amants se tend et l’encre ne coule plus beaucoup. Verlaine peine à finir son recueil Romance sans parole qui paraîtra en 1874. Les poèmes de cet ouvrage sont davantage chantants. Les mots sont économes et répétitifs, comme dans Ariettes oubliées, Paysages belges ou encore Bruxelles.

La plume de Rimbaud, de son côté, n'est guère plus productive. Parmi les quelques poèmes qu’il produit durant cette période, il fait tout de même l’éloge de la capitale belge dans le texte Juillet.

La relation entre les deux poètes prendra un sacré tournant lors de leur retour d’Angleterre. Rimbaud en a assez de son amant et veut rentrer à Paris. Verlaine essaye de l’en dissuader avec beaucoup de peine. Ce dernier ne sait plus quoi faire. Le matin du 10 juillet 1873, après avoir acheté un revolver de calibre 7mm et s’être rempli le ventre de courage liquide, Verlaine s'en va retrouver Arthur dans leur chambre à l’ancien hôtel “À la ville de Courtrai”, rue des Brasseurs. Il tire deux fois. Arthur Rimbaud est blessé au poignet et est transporté à l’hôpital. Verlaine, quant à lui, est condamné à 2 ans de prison qu’il effectue à Bruxelles puis à Mons. Aujourd'hui, rue des Brasseurs, se trouve une plaque commémorative pour se souvenir de leur mémorable passage à Bruxelles.

Baudelaire à Bruxelles : Un souvenir amer

Un doux matin d’avril 1863, Baudelaire quitte Paris et débarque à l'Hôtel du Grand Miroir, rue de la Montagne, à Bruxelles. Là, pourtant, son nom n'évoque pas grand-chose. Alors pourquoi avoir fait ce trajet? Déçu par la France et le peu d’opportunités qu’il y trouvait, il se tourne vers ce nouveau public belge qu’il espère sera attentif à ses ouvrages.

Malheureusement, la chance ne lui sourit pas. Il est invité à faire quelques exposés ici et là, mais le public n’est pas aux rendez-vous et les conférences sont un fiasco. Seule une poignée de personnes viennent l’écouter. Charles Baudelaire tente autre chose. Il souhaite rencontrer le duo qui a édité les Misérables de Victor Hugo pour lui soumettre quelques textes, mais la porte de la maison d’édition lui claque au nez. Cela en est trop pour le poète et du jour au lendemain, il se met à haïr la Belgique. Et Bruxelles aussi. Il va consacrer à sa haine un pamphlet entier. Sans vraiment savoir quel nom lui donner, il en choisira huit : La Grotesque Belgique, La Vraie Belgique, La Belgique toute nue, La Belgique déshabillée, Une capitale pour rire, Une grotesque capitale, La Capitale des Singes et Une capitale de Singes. Pour au final, l’appeler Pauvre Belgique.

Il se déchaîne contre le pays, contre Bruxelles et ses habitants, contre les mœurs, la cuisine trop salée, l'enseignement public, contre la manie d’insulter les domestiques en flamand, contre l’esprit d’obéissance et de conformité des belges, contre leur positivisme, l’emploi du verbe “savoir” au lieu du verbe “pouvoir”,...

Bref, la Belgique, il ne l’aime pas. Cette belgophobie aura raison de lui car les malheurs s'accumulent. Un jour, alors qu’il visitait l’église Saint-Loup à Namur, il s’effondre sur le sol et est emporté d’urgence à Bruxelles. Il se retrouve à demi paralysé, presque incapable de parler, d’écrire et de lire. Rapatrié ensuite en France, il mourra à l’âge de 46 ans, en 1867, dans une maison de santé à Paris. Peut-être était-il trop malade de Bruxelles ou était-ce Bruxelles qui était malade de lui ?

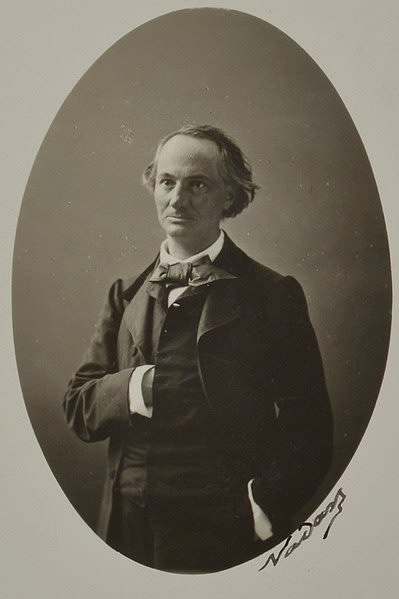

Charles Baudelaire photographié par Paul Nadar en 1862

Charles Baudelaire photographié par Paul Nadar en 1862

Pour en savoir plus sur ces poètes....

Dictionnaire amoureux de la Belgique de Jean-Baptiste Baronian

La poésie française pour les nuls de Jean-Joseph Julaud

Amour et désamour : regards d'écrivains sur Bruxelles : 1845 - 1978 de Marc Meganck