Quotidiens d'errance

Sur les traces des migrants en transit

Chaque année, des milliers de personnes en situation irrégulière transitent par la Belgique dans l’espoir de monter dans un camion pour l’Angleterre.

Au cours de leur dernière année de master, sept étudiants en journalisme se sont penchés sur les enjeux posés par la migration en Belgique, sous la direction d’une journaliste du Soir. Parce que le phénomène est un casse-tête pour les autorités, qu’il plonge depuis plusieurs années des centaines de personnes dans des conditions de vie indigentes, qu’il suscite un engagement sans précédent des citoyens aidants, la migration de transit s’est rapidement trouvée au cœur des travaux. Ce projet porté par l’Ihecs et Le Réseau Théophraste, qui réunit une vingtaine d’universités francophones en journalisme, s’inscrit dans une initiative internationale.

Les travaux devaient initialement aboutir pour une publication au printemps mais le coronavirus a bouleversé la donne en supprimant pour un temps la problématique. Entre la mise sous cloche de l’activité économique et la fermeture des frontières, les camions ont cessé de circuler, annihilant toute possibilité de passage clandestin. Pendant des mois, communes, Régions et associations se sont démenées pour mettre à l’abri les populations migrantes. Une parenthèse qui s’est logiquement achevée avec le déconfinement. Les récents événements observés en Hesbaye, où un individu a notamment menacé des migrants d’une arme factice, témoignent des tensions suscitées par cette migration de transit ou d’errance que les autorités peinent à gérer.

La date de réalisation des articles est mentionnée en début de chaque texte. Un encadré précise où en est la situation aujourd’hui.

Ce dossier a été réalisé par Mourad Daliyeh, Héloïse De Norre, Emanuel Descours, Thomas Haulotte, Guillaume Keppenne, Julien Roubaud et Ugo Santkin, sous la coordination de Lorraine Khil.

La migration de transit en Belgique: quoi, où, quand, comment ?

Qu’entend-on par « migration de transit », et quelle est la situation en Belgique ?

Selon l’ONU, « la migration de transit est la migration dans un pays dans l’intentio d’y trouver la possibilité d’émigrer vers un autre pays, pays de destination finale ». Dans le cas de la Belgique, le terme désigne une personne arrivée le plus souvent illégalement sur le territoire, et qui, dans la plupart des cas, tente de passer en Angleterre.

Les personnes en transit dans notre pays sont en majeure partie érythréennes, soudanaises et irakiennes. Elles ont en moyenne entre 17 et 25 ans. S’il n’existe aucun chiffre sur le sexe des migrants en transit, les acteurs de terrain estiment toutefois qu’il y a une large majorité d’hommes. Les femmes, plus discrètes, se déplaceraient autrement, majoritairement en groupe et avec leurs enfants.

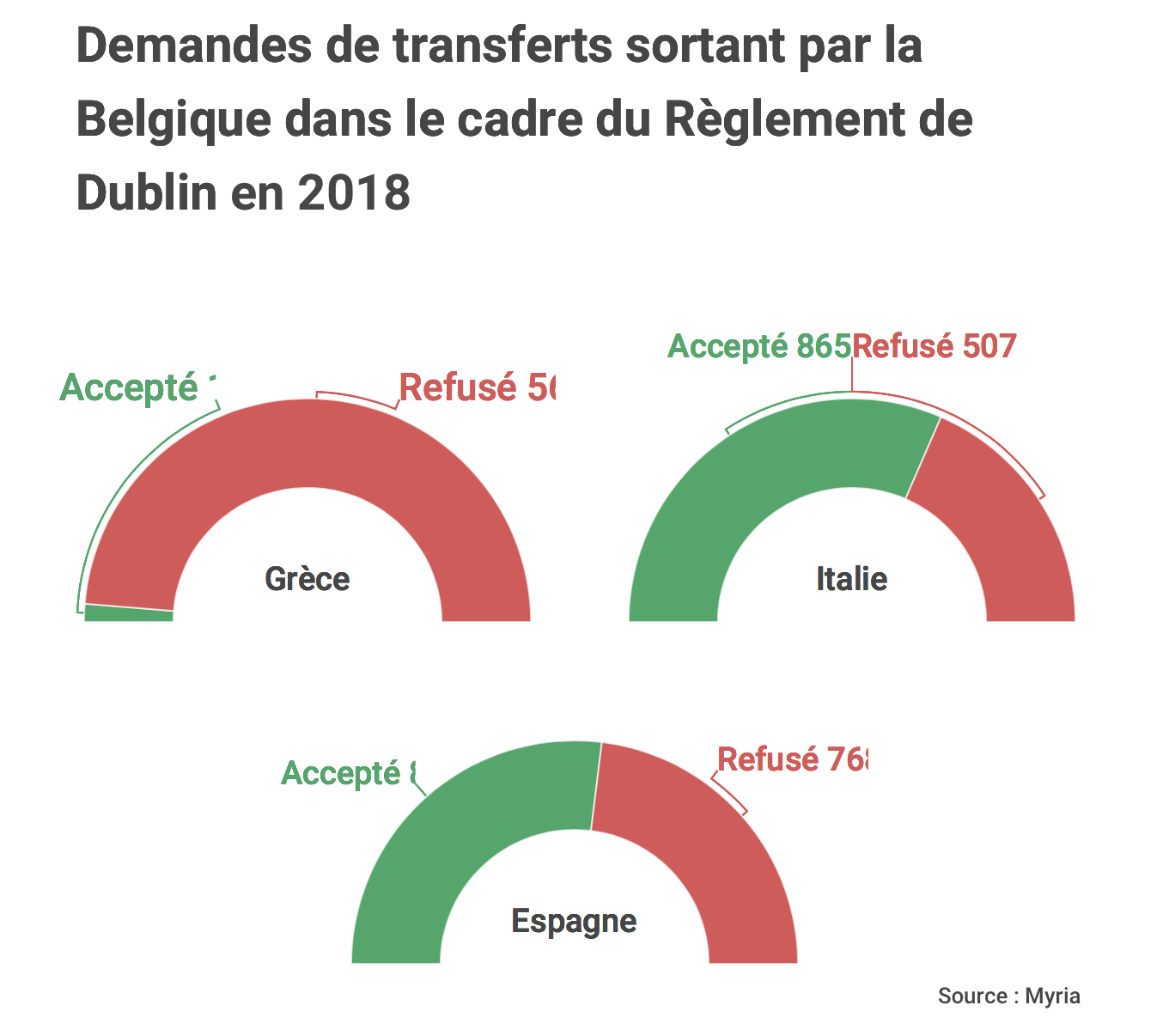

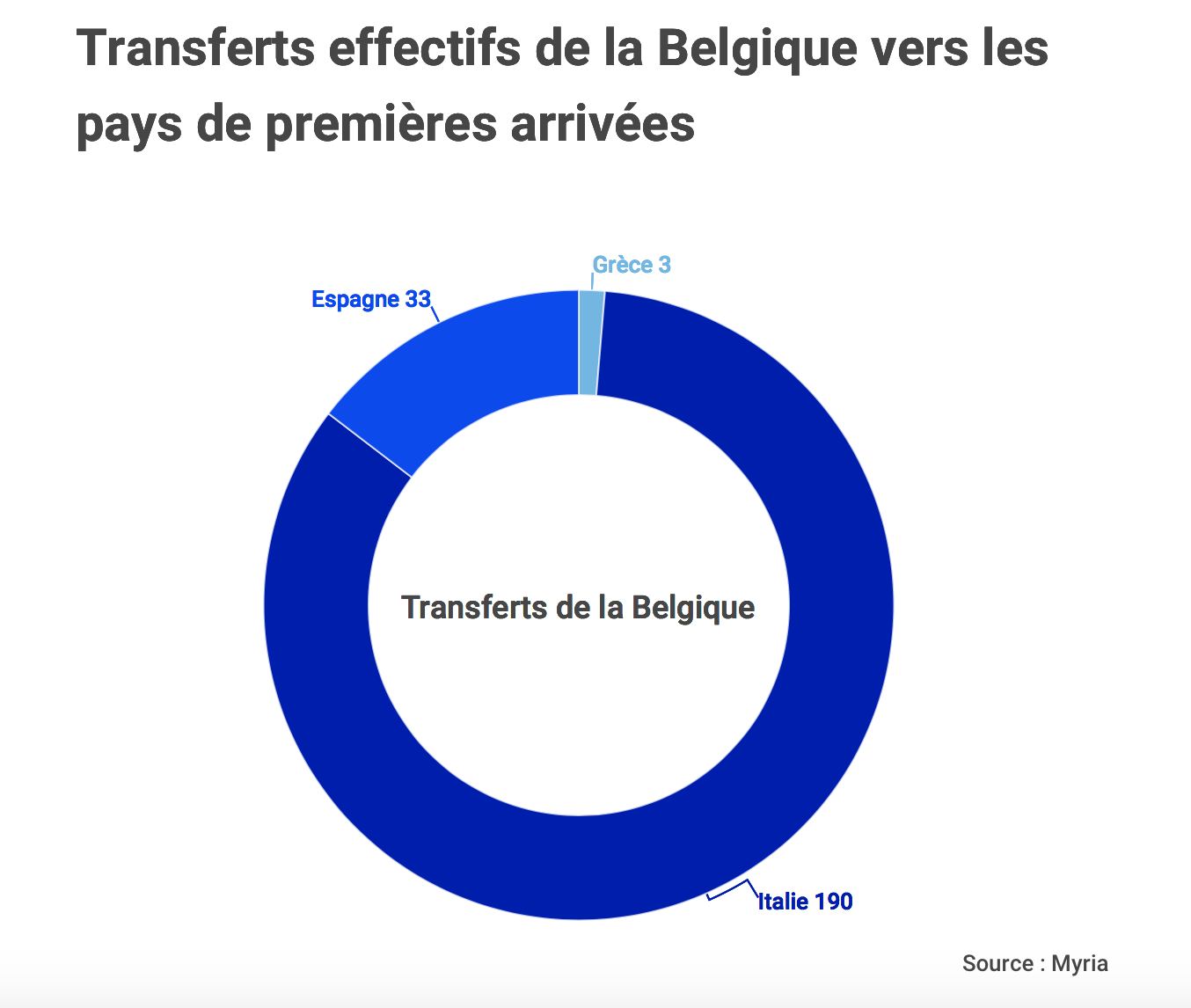

Cette situation d’errance est le fruit du Règlement de Dublin. En vertu de celui-ci, la responsabilité de l’asile d’une personne incombe au premier pays dans lequel cette personne est arrivée. Par exemple, un migrant intercepté en Belgique mais arrivé en Europe par l’Italie a de grandes chances d’y être renvoyé. Pour nombre de personnes refusant de rester dans ce premier pays, la seule option restante est l’Angleterre. D’autres, déboutées du droit d’asile en Belgique, pensent qu’il sera plus facile d’y vivre sans papiers.

La Belgique, par sa proximité avec Calais et le tunnel sous la Manche, mais également à cause des ports d’Anvers et de Zeebrugge, est une étape importante avant l’Angleterre. Si pendant longtemps le phénomène s’est cantonné à la côte, depuis 2017 et le durcissement des règles en Flandre, la migration de transit s’est étendue sur tout le territoire. Outre les zones aéroportuaires, les migrants en transit se rassemblent près des gares et des aires d’autoroute le long de la E40 et de la E42.

À Peruwelz, la fille, la jungle et l'enfant mort

Par Guillaume Keppenne

Février 2020

En Wallonie Picarde, au cœur de l’hiver, les conditions de vie déjà précaires des migrants en transit se détériorent. À Péruwelz, « La Jungle », comme ils l’appellent, se compose d’une quinzaine de personnes venues d’Éthiopie ou d’Érythrée. Leur quotidien est rythmé par l’incertitude et les tentatives, souvent avortées, de rejoindre l’Angleterre.

Le 16 février, Kalab est mort. Il avait 5 jours. « Aujourd’hui je me sens mal, je vis le pire moment de ma dure vie », confie Fasika. À 21 ans, la jeune femme originaire d’Érythrée vient de perdre son bébé. « Même en pleurant toutes les larmes de mon corps je ne ferai pas revenir Kalab. Je peux en parler, mais rien n’est assez fort pour décrire ma souffrance. » Deux semaines plus tôt la jeune mère était hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tivoli de La Louvière pour de gros problèmes liés à sa grossesse. Alors enceinte de 26 semaines, elle est placée dans le service de réanimation néonatale. Son état, tout comme celui du bébé, inquiète le personnel soignant. Le 11 février, on décide finalement de provoquer l’accouchement. Un petit garçon de 610 grammes est né, sans un bruit, dans la nuit. Il ne survivra pas.

Kalab laisse derrière lui des parents inconsolables et tout un tas de questions « Être enceinte dans notre jungle à Péruwelz, c’est un cauchemar », témoigne la jeune femme qui y a déjà passé plusieurs mois. « On vit déjà dans des conditions très difficiles, surtout l’hiver. L’hygiène n’existe pratiquement pas, on ne mange pas à notre faim, on vit dans la peur constante ». Fasika et son compagnon Salomon tentent désormais de reprendre le cours normal de leur existence. « À l’heure qu’il est je veux juste me rétablir et reprendre des forces », explique-t-elle. Le couple peut compter sur le soutien indéfectible de leur hébergeuse, Colette Bourdon. L’enseignante retraitée fait partie des dizaines de bénévoles de la plateforme citoyenne qui viennent en aide aux migrants de Wallonie Picarde. C’est dans ses bras que l’enfant prématuré est décédé. « Fasika n’en avait pas la force. »

Urgence humanitaire

Dès septembre 2019, Colette Bourdon, conseillère communale Action Citoyenne (AC), alerte sur le sort des migrants présents depuis quelques mois à proximité du parking de Bury. « Les migrants ont besoin d’un local. J’en appelle à l’humanité de tous, ils n’ont ni eau, ni douches, ni nourriture, ils ont entre 17 et 22 ans, si on ne fait rien c’est de la non-assistance à personne en danger. », explique-t-elle lors d’un conseil communal. Comme Fasika, ils sont alors entre 100 et 150 à vivre dans ces conditions en Wallonie Picarde (Wapi). Parmi eux on dénombre au moins 25% de femmes, dont certaines sont enceintes ou accompagnées d’enfants. À l’heure qu’il est, dans l’opposition, tous se sont rangés derrière Colette. Ils réclament plus d’humanité de la part du Bourgmestre et la mise à disposition d’un local. Le Bourgmestre Vincent Palermo (MR) brandit lui la crainte d’un appel d’air « C’est un jeu d’équilibriste. Humainement je suis d’accord, il faut agir. Mais mettre un local à disposition n’est peut-être pas la meilleure solution, surtout si cela aide les passeurs en durabilisant les flux migratoires dans la commune. » Il appelle à plus de collaboration entre les différents acteurs. « C’est une problématique qui doit être gérée au niveau supra-communal, Péruwelz ne peut pas agir seule. J’ai initié la création d’une “commission migration’’ lors de la Conférence des Bourgmestres et élus territoriaux ». Cette commission réunit l’ensemble des bourgmestres de la Wallonie Picarde ainsi que les députés de cette circonscription. Elle doit permettre l’adoption de réponses communes sur la migration de transit. Selon Vincent Palermo, c’est aussi un moyen pour les élus locaux de peser dans les discussions au niveau régional et fédéral.

Novembre 2019. Fasika a élu domicile dans la “jungle” depuis quelques mois, au bord du canal. Elle est déjà enceinte, mais personne n’en a la moindre idée. Dans le salon de Colette, qui l’héberge le week-end, elle discute joyeusement avec son amie de galère Rosa. Les deux Erythréennes se remémorent leurs aventures calaisiennes. « Il y a quelques semaines, on était à deux doigts d’y arriver, on avait déjoué tous les contrôles, on ne pouvait pas s’empêcher de rire tellement on était proche du but, puis la porte du camion s’est ouverte et la police nous a demandé de sortir ».

Ce jour-là, la discussion oscille du rire aux larmes, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer la vie quotidienne au camp. « C’est un milieu très masculin, on est que quatre filles dans la jungle. Ce n’est pas facile d’être une femme et de vivre dehors quotidiennement. Au début on n’avait pas de tampons pendant nos règles, et ça arrive encore parfois. On n’a pas de médicaments ni même d’eau chaude pour soulager la douleur. » Les deux amies, emmitouflées dans leurs couvertures, racontent des blagues sur la politique dans leur pays. Durant la semaine « le groupe du bord du canal », comme les appellent les hébergeurs, tente presque tous les soirs de rejoindre l’Angleterre. Ceux d’entre-eux qui n’ont pas assez d’argent ouvriront les portes des camions pour financer leur futures tentatives. Pour Fasika, c’est devenu une pénible routine « Je suis à bout de forces, j’ai déjà tenté plus de 100 fois de passer en Angleterre, mais si je n’y arrive pas pour Noël, je songerai à demander l’asile en Belgique ».

Vie quotidienne

Février 2020, l’hiver s’est installé sur Péruwelz, la situation des migrants en transit n’a presque pas changé. L’état de santé de Fasika s’est dégradé. Elle est hospitalisée. Le camp du bord du canal est à l’abandon. Au sol, des chaussures, des vêtements boueux, des provisions, quelques sacs et un flacon de parfum. Des tentes, béantes, sont encores dressées. La vie ici s’est arrêtée brusquement. « Au début de l’hiver, un journaliste qui disait connaître Colette est passé dans notre ancien camp, il a pris des photos », expliquent Sélim et Abel. « Peu de temps après la police est venue et nous a menacé. Les agents nous ont dit que si on était toujours là demain ils nous mettraient en prison. On a pris quelques affaires et on est parti. »

Abel, 22 ans et Selim, qui reste évasif sur son âge, viennent d’Érythrée. Ce jour là, la tempête Ciara souffle encore sur la région. La nuit a été courte pour les jeunes hommes qui ont tenté la traversée et la faim se fait sentir. Ils essaient de joindre “Fred”, un traiteur du péruwelzis qui leur prépare des repas sur base d’invendus ou d’ingrédients provenant du frigo de l’épicerie solidaire. Les deux garçons sont installés sous un pont qui surplombe l’autoroute, à l’abris du vent, « Certains soirs on ne trouve aucun camion, et là on parle et il y en a tellement sous nos yeux qu’on a envie de leur sauter dessus comme dans un film », dit Abel. Tous les deux refusent de donner plus de détails sur leurs tentatives nocturnes. Leurs visages sont profondément marqués par l’hiver et le froid. « Bien sûr notre situation n’est pas facile, on a faim, on a très froid et on a de plus en plus peur de la police. Mais il faut se mettre à la place des gens qui vivent ici. Ils ont peur car ils ne savent pas qui nous sommes, nous n’avons pas de papiers. La Belgique aussi doit appliquer la loi… ».

Ils refusent catégoriquement de retourner vers leur « jungle » avec des étrangers. À fortiori un journaliste. La police est de plus en plus présente, ils craignent les démantèlements. « On comprend qu’ils font juste leur travail, en général ils sont gentils avec nous, mais depuis que les journalistes sont venus tout ça a changé et ils nous cherchent. » « Là une des filles de la jungle est enceinte, elle est à l’hôpital », expliquent les garçons en marchant les 5km qui les séparent de la gare. « On doit charger nos smartphones pour prendre de ses nouvelles. » Ils parlent de Fasika. Depuis qu’elle a annoncé sa grossesse il y a quelques semaines, ils se serrent les coudes pour la soutenir « les soirs où on tentait, c’est Fasika qui avait la priorité pour monter dans un camion, tout le monde lui cédait sa place pour que son enfant puisse avoir un meilleur avenir ».

Séismes

Les exilés de la « jungle » de Péruwelz voyaient l’arrivée de ce bébé comme un petit miracle. Son décès a été un choc. « Il n’y avait rien d’autre à faire que de prier Dieu, pour Fasika et pour le bébé. C’est ce que nous avons fait chaque jour », témoigne Sélim quelques jours plus tard. Il a finalement accepté de montrer le camp. À l’arrivée dans la “jungle”, l’ambiance se tend un peu. Outre le risque de démantèlement, beaucoup craignent de voir leur quotidien dévoilé au grand jour, et donc à leurs proches qui ignorent parfois tout de la précarité dans laquelle ils vivent. Sur place, plusieurs tentes sont recouvertes de bâches épaisses. À l’intérieur, chacun tente de garder ses affaires à l’abris des intempéries. Dehors, de la boue. Des bouteilles vides et des déchets au sol, un peu d’eau potable dans un bidon. Aucun réchaud et pas trace de feu: on risquerait de les repérer. Le nom de Fasika est sur toutes les lèvres, ils sont inquiets. Elle non plus n’a rien osé dire à sa mère, ni ses conditions de vie, ni la mort de Kalab. « Maintenant je sais ce que ça fait de perdre un enfant, je connais ce manque, ma mère m’a déjà perdue quand je suis partie, je ne veux pas qu’elle vive ça une deuxième fois. Mais c’est important de témoigner, je veux que les gens en Belgique sachent ce qu’il se passe ici, je ne veux pas que ce qui cela arrive à une autre femme. »

Le 21 février 2020, Kalab est inhumé dans le carré des enfants du cimetière de Wiers, le village natal de Colette. Quelques jours plus tard, une grande partie du « groupe du bord du canal » parvient à rejoindre l’Angleterre, Rosa compris. C’est un coup dur pour Fasika et Salomon qui doivent envisager l’avenir à Péruwelz sans leurs amis. Pour l’heure le couple hésite à demander l’asile en Belgique, il se donne du temps pour se reconstruire.

Photo: E.D.

Photo: E.D.

Photo E.D.

Photo E.D.

Dans les têtes, les stigmates d'un voyage inachevé

Par Emanuel Descours

Février 2020

Nuhar* dans sa famille d'accueil schaerbeekoise. - Emanuel Descours.

Nuhar* dans sa famille d'accueil schaerbeekoise. - Emanuel Descours.

Entre les traumatismes passés et l’angoisse présente de leur situation d’errance, les migrants en transit en Belgique subissent une charge mentale particulièrement lourde : dans leurs têtes persistent les traces d’un voyage inachevé.

Dans les bureaux bruxellois de Médecins Sans Frontières, Adam* affiche un regard vide, triste. La consultation vient de débuter. “Les journées, ça va. Mais les nuits sont difficiles parce que je fais des cauchemars. Ça me réveille et ça me fatigue.” Des cauchemars nourris par sa situation d’errance et les traumatismes de son passé. Cela affecte sa santé mentale et physique. Adam suit un traitement médical. “Il est complètement déboussolé”, reconnaît Géraldine, la psychologue. Selon la catégorisation établie par le service psychologique de MSF, il souffre de “symptômes non-spécifiques”, comme la majorité de leurs patients (25%). Ils sont 22% à présenter des troubles dépressifs, qui s’illustrent par des pleurs incontrôlés et fréquents, des vagues à l’âme, des mélancolies du pays ou encore, pour les cas les plus extrêmes, des tendances suicidaires.

Lorsque Médecins Sans Frontières entame son projet d’accompagnement psychologique en septembre 2017, c’est seulement avec un service de première ligne. Les patients sont alors redirigés vers le réseau traditionnel. Mais faute d’obtenir des rendez-vous, à cause d’un secteur saturé, l’ONG a fini par créer son propre dispositif de suivi. En 2019, les psychologues ont rencontré 534 patients, pour 1339 consultations individuelles.

Pendant qu’Ibrahim traduit de l’arabe ses propos à Géraldine, Adam fixe la longue fenêtre située devant lui. Elle donne sur le Petit-Château. C’est à cet endroit qu’il est allé formuler sa demande d’asile pour régulariser sa situation en Belgique. Il attend encore une réponse. Depuis septembre 2018. “Tout ce que je souhaite, c’est une vie normale et de la stabilité.” Il poursuit : “je ne comprends pas pourquoi c’est compliqué. Je vois un avocat, une assistante sociale, mais rien ne se passe. Je veux juste mes papiers.” Depuis son arrivée en Belgique, il a connu un aller-retour avec l’Italie, où il a été renvoyé par les autorités belges. “Ça non plus, il ne le comprend pas. Être renvoyé, puis revenir, avec toutes les complications que ça entraîne, ça laisse des traces qui s’ajoutent au reste”, explique Géraldine. Le reste, pour Adam, c’est notamment d’avoir quitté le Darfour pour fuir les guerres civiles qui sévissent. Ses cinq enfants l’y attendent, il aimerait les faire venir en Belgique. En ce moment, il vit accompagné d’autres migrants, dans une maison communautaire gérée par la plateforme citoyenne. La cohabitation ne se passe pas particulièrement mal mais l’inactivité le ronge et il n’a personne avec qui échanger. “Je reste beaucoup à la maison, mais je ne fais rien.”

“L’isolement social a un impact très important sur la capacité de résilience des personnes”, indique Antoine Roblain, chercheur en psychologie à l’ULB, qui a mené il y a un an une enquête sur le réseau social des migrants en transit à la gare du Nord de Bruxelles. Le fait que les migrants en transit se trouvent généralement à plusieurs, dans des gares, des parcs, des centres d’accueil ou des camps informels, n’est pas nécessairement synonyme d’un sentiment d’appartenance à un groupe. “On remarque en fait qu’ils sont seuls, avec peu de personnes sur qui ils peuvent compter. Notamment parce qu’ils ont perdu des personnes proches pendant le voyage.” Un véritable obstacle psychologique, pour évacuer des traumatismes passés ou des angoisses présentes. Cela affecte aussi l’estime de soi : “s’il n’y a pas de regard extérieur sur soi, ou qu’il est négatif, - quand on est réveillé par la police par exemple - il va y avoir une estime de soi faible.” Un cercle vicieux psychologique que remarquent également les psychologues de MSF. Bérénice est l’une d’elle. Lors d’une consultation avec un patient qui faisait part d’envies suicidaires et présentait des traumatismes énormes dû notamment aux difficultés de son parcours, il lui a confié se “sentir moche et qu’aucune fille ne voudrait un jour de lui.”

“Il me parle quand ça va pas, je lui parle quand ça va pas”

Sur la table de la cuisine d’une famille schaerbeekoise, deux assiettes attendent Muhamad* et Nuhar*. L’heure du petit-déjeuner a été retardée au début d’après-midi, pour les laisser dormir. Le regard rieur de Nuhar masque la fatigue. “Hier on est allés à la Louvière. On a essayé toute la nuit de monter dans un camion”, pose-t-elle. Ce couple d’Erythréens nourrit les mêmes ambitions qu’Adam : obtenir des papiers et une situation stable. À la différence que leur objectif se situe Outre-Manche. Pour le moment, ils gardent le moral. Ils ont conscience qu’être à deux est une chance. “Il me parle quand ça va pas, je lui parle quand ça va pas, on s’aide.” Depuis leur arrivée en Belgique fin décembre, tous les jours quasiment, de Bruxelles ou ailleurs, ils tentent la traversée. “Quand je serais installée, que tout sera ok, là je penserai à l’Afrique, à mon passé. Mais pas maintenant”, concède Nuhar.

“Lorsque l’on est obnubilé par le flou du futur proche, il est impossible de prendre du recul. Les traumatismes du passé restent enfouis à cause du présent”, explique Antoine Roblain. Concentrés sur leur objectif, les migrants en transit en Belgique ressentent tout particulièrement la “théorie de l’engagement”. Après avoir fait tout ce parcours, ils se retrouvent aux portes de leur destination finale. Cette perception prend le dessus sur tout le reste, les encourageant à repousser les limites du risque pour rejoindre l’Angleterre qui incarne désormais leur rêve européen.

En Belgique, la dégradation mentale se poursuit

“Avant de partir, on pensait qu’en Europe les gens étaient libres”, se souvient Nuhar. “En réalité, ce n’est pas vrai, poursuit Muhamad. En Allemagne et en Suisse, c’est plus dur qu’ici en Belgique ou en France”. “Les expériences de chacun restent singulières, nuance Alain Vanoeteren, psychothérapeute et directeur du service de santé mentale pour personnes en exil Ulysse. Mais après avoir résisté émotionnellement durant tout leur parcours, les migrants en transit se retrouvent à errer dans les rues en attendant de gagner l’Angleterre. C’est un choc.” Muhamad et Nuhar bénéficient de l’hébergement citoyen un jour sur trois. De quoi leur offrir un relatif confort et une réhumanisation dont l’impact psychologique est visiblement positif… mais paradoxalement ambivalent. “Cela entraîne une situation de rupture par rapport au stress permanent, explique Alain Vanoeteren. Cette réapparition de relations humaines saines va déclencher quelque chose qui peut faire craquer les personnes.”

Géraldine, psychologue de MSF, ajoute que certains de ses patients se “demandent où ils vont dormir le soir” et que le sans-abrisme est une préoccupation supplémentaire. Certains font aussi l’expérience de violences policières ou des passeurs. Un ensemble de facteurs qui affecte leur santé mentale et s’ajoute aux traumatismes rencontrés sur le parcours migratoire.

L’expérience de la Libye revient particulièrement. “Il y a des systèmes de rançon, où les personnes se font torturer et on réclame comme ça de l’argent à leurs familles, illustre Géraldine, des retours de ses patients. Et puis il y a de l’esclavage aussi en Libye.” Pour les femmes le voyage migratoire peut être d’autant plus traumatisant : les violences sexuelles seraient systématiques, en particulier dans les camps. “Elles n’ont pas toujours besoin de le dire, ce sont des choses que l’on voit, que l’on sent”, souffle Géraldine.

Pour l’heure, le rêve d’Angleterre de Muhamad et Nuhar prend le dessus sur tout le reste. Leur déjeuner est achevé, ils s’apprêtent pour un nouveau départ, depuis Waremme, cette fois. Adrien, le cadet de la famille qui les héberge, est allé à Londres, récemment. Muhamad et Nuhar se montrent curieux au sujet de cette ville qu’ils rêvent d’atteindre. “Il vaut mieux aller en campagne. À Londres, les gens sont stressés et énervés, surtout dans le métro”, leur adresse le jeune homme. Nuhar en sourit : “ne me dis pas ça !”

"On part chaque soir dans un endroit différent pour tenter notre chance"

Par Mourad IBRAHIM DAlIYEH

Février 2020

Le Relais des migrants, à Waremme. - U.S.

Le Relais des migrants, à Waremme. - U.S.

Ce groupe des migrants en transit essaie tant bien que mal de rejoindre le Royaume-Uni. Ils ont un agenda bien rempli. Ils partent tous les soirs dans les parkings de Belgique ou du nord de la France afin de monter dans des camions.

B. et A. sont tous les deux hébergés chez un particulier dans la commune de Saint-Josse, avec sept autres personnes. Tous Soudanais, ils ne viennent pas de la même région mais poursuivent un objectif commun : rejoindre l’Angleterre.

“On n’a pas le choix”

B., arrivé aux portes de la Sicile en 2016 par la voie maritime, parle français couramment. Il l’a appris en France où il est resté trois ans. Sa demande d’asile lui a été refusée. Il a été contraint de quitter la France. Et maintenant, il ne voit pas d’autres solutions que de passer de l’autre côté de la Manche. Ça fait trois mois à peine qu’il est à Bruxelles. Il a tenté maintes fois de monter dans les camions. “Je suis resté trop longtemps ici. Je perds du temps. Je devrais reprendre mes études”.

Tempête, froid, pluie... rien ne l'empêche de se rendre, un soir sur deux, sur les parkings. Les amis se sont divisés en deux groupes, pendant que l’un se repose, l’autre tente. Et vice et versa. Tous communiquent en permanence via Whatsapp et Messenger. Un moyen de partager des informations sur les parking (lesquels sont accessibles, qui a réussi, etc), un moyen aussi de rester en contact avec sa famille.

Déterminé, B. a développé des astuces pour se protéger du grand froid.

Tous les moyens sont bons

“Nous n’avons pas de parking fixe. On part chaque soir dans un endroit différent pour tenter notre chance", dit-il. Les deux garçons bougent beaucoup, du Nord au Sud du pays, pour éviter de se faire arrêter par la police et surtout pour optimiser leurs “chances”. Ils sont désormais de moins en moins présents dans les parkings, sur le long de la E40. Certains ont été fermés, d’autres sont contrôlés par les passeurs.

“On essaie aussi de monter dans les bus qui partent en Angleterre. On attend le bon moment, pour pénétrer dans la soute avec les bagages. C’est facile de monter, tu vas passer tranquillement la frontière et celle de la police française. Le problème, c’est avec la police britannique. Tu ne vas jamais passer. Ils ont des chiens. On tente quand même. De fois, ça passe, c’est la chance. Si certains ont réussi à passer, pourquoi pas moi ”.

Et aujourd’hui ?

B. et A. n’ont pas réussi à passer en Angleterre. À vrai dire, ils ont arrêté d’essayer. B. veut demander l’asile en Belgique. Malheureusement, il est encore sous le coup du Règlement de Dublin et doit encore attendre quelques mois avant de faire sa demande. A., quant à lui, ne sais pas trop de quoi son avenir sera fait. Lui aussi a envie de s’installer en Belgique, mais sa demande d’asile a été déboutée bien avant ce reportage. En attendant, il travaille de droite à gauche, sous les radars.

L'hébergement, une zone grise aux multiples nuances

Par Héloïse De Norre

Mars 2020

Les citoyens belges se mobilisent pour héberger les migrants à leur échelle mais tout n’est pas toujours simple et rester dans la légalité est parfois périlleux.

Il est 18h10, Antoine* raccroche le téléphone. Il doit se mettre en route pour aller chercher Malya* au relais de Waremme. Elle a été arrêtée et relâchée par la police hier soir. C’est une habituée de la maison, il l’héberge régulièrement le weekend avec d’autres filles. Ce soir, il se pose encore une fois la question de la légalité de ses actes. Être en contact avec Malya via une carte SIM anglaise et aller la chercher, est-ce suffisamment humanitaire pour respecter la loi belge ?

Sur les hauteurs de Liège, à Rocourt, Antoine jongle entre sa vie de famille avec ses trois enfants, son travail d’agent immobilier et l’hébergement qu’il fournit aux migrants depuis deux ans. Le partage n’est pas simple mais c’est avant tout un « projet familial ». Depuis le début de la crise de l’accueil, les citoyens belges se mobilisent pour faire face aux manquements des autorités, argumente Antoine. L’hébergement implique souvent de s’engager fortement dans l’aide aux migrants, au-delà du simple accueil et c’est là que ça se complique.

Dans l’aide que les hébergeurs, ONG et autres bénévoles fournissent, une zone floue apparaît, une zone grise. Quelle est la limite entre aide humanitaire et trafic d’êtres humains ? La question était au centre du procès des hébergeurs de septembre 2018 - aussi appelé “procès de la solidarité” où douze personnes, dont quatre hébergeurs acquittés en première instance, ont été inculpées du chef de trafic d’êtres humains et/ou de complicité, encourant des peines de prisons (voir encart ci-dessous). Ces questions, les hébergeurs se les posent sans cesse.

« Au début, quand on se lance dans l’aventure, on ne se rend pas toujours compte. Je donnais des cartes sim, j’ai aussi donné 100 euros une fois. Beaucoup d’hébergeurs le font, explique Antoine. J’ai donné du matériel, je leur ai payé des billets de train. Est-ce que tout ça, c’est gris ? Je les ai déjà déposés à la gare et là c’est peut-être un peu plus la zone grise, enfin je ne sais pas. C’est très hypocrite mais c’est comme ça. On peut dire qu’on ne sait pas mais on sait ce qu’ils vont faire au fond ».

Aujourd’hui, Antoine héberge six à dix migrants par jour. Ce soir, il n’a pas pu s’empêcher d’en prendre 4 de plus que prévu. Ils seront 11 à la maison. Il avoue : « si j’avais eu la place pour quatre de plus encore, je l’aurais fait. C’est difficile de se dire qu’on rencontre des personnes et que si nous on les laisse tomber, elles vont dormir dehors. C’est extrêmement violent ». En janvier 2018, quand Antoine a commencé l’hébergement, il n’accueillait que deux personnes par semaine. Tout s’est accéléré à partir du mois d’août de la même année. Au début, beaucoup plus d’hommes. Ensuite, des couples, puis des femmes. Le choix de n’héberger que des femmes le weekend est arrivé petit à petit quand il s’est rendu compte qu’elles étaient parfois soulagées d’être entre elles aussi. Plus de deux ans plus tard, près de 150 hommes et une soixantaine de femmes sont passés sous son toit, le temps de reprendre des forces sans jamais trop s’attarder. Certains sont des habitués et pour d’autres, Antoine ne les reverra sûrement jamais. La quasi totalité tentent chaque jour de la semaine de partir pour l’Angleterre, en « chance ».

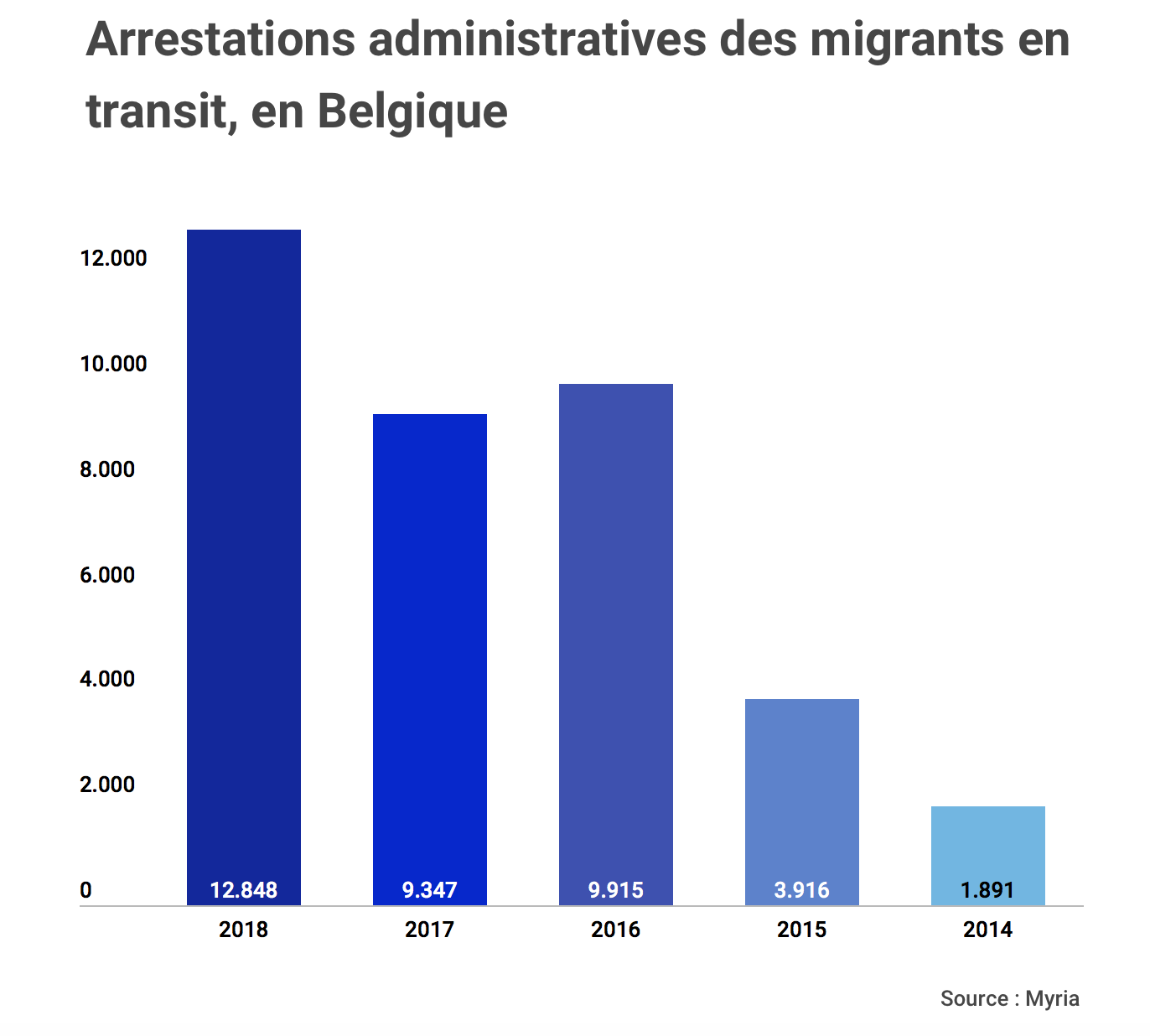

Le rêve anglais

L’Angleterre. C’est l’objectif ultime des migrants transitant par la Belgique. À la suite du démantèlement de la jungle de Calais en 2016 et du renforcement des mesures de sécurité sur les côtes belges, notamment au port de Zeebrugge, les migrants se sont retrouvés de plus en plus poussés vers le sud de la Belgique, en Wallonie. Depuis, ils se rejoignent sur les parkings d’autoroute et tentent leur chance en montant dans les camions. Le rapport de Myria (le centre fédéral Migration), La Belgique, une étape vers le Royaume-Uni, montre bien la nouvelle place centrale de la Belgique dans la migration en Europe : en 2018, ils étaient 25 071 migrants en transit à avoir été interceptés à la frontière anglaise ou au Royaume-Uni même alors que leur dernier arrêt était le territoire belge. Ils étaient 13 265 depuis la France et 391 depuis les Pays-Bas, sur la même période.

La tentation est grande et humaine de savoir ce qu’ils deviennent quand on est habitué à héberger des personnes plusieurs fois par semaine. « Mais dès qu’ils quittent ma maison, c’est leur vie ». Suivre leur parcours par téléphone, par sms ou via WhatsApp, Antoine se l’interdit. Tout comme le fait de s’intéresser au voyage : Quel type de camion ils prennent et dans quelle direction. « C’est trop risqué, proche d’un gris presque noir ». Quand il les voit partir pour l’Angleterre, la seule chose qu’il se permet de leur dire c’est de ne pas monter dans un camion frigorifique : « Please please no fridge ! ».

Une zone grise persiste entre l’aide humanitaire et le trafic d’être humain

Une grande partie des hébergeurs, comme Antoine, connaissent la loi mais ne la trouvent pas assez claire : « La loi nous permet de nous occuper des sans-papiers uniquement à titre humanitaire. Je sais qu’il y a des choses qu’il ne faut surtout pas faire ». Alexis Deswaef, l’avocat d’Anouk Van Gestel lors du procès des hébergeurs et ancien président de la Ligue des droits humains, explique : « Si une aide est apportée à un étranger en séjour illégal dans le but qu’il puisse rentrer ou se maintenir sur le territoire, c’est punissable par la loi et c’est un crime pénal. Mais l’alinéa deux dit : Si cette aide est apportée à titre principalement humanitaire, l’alinéa premier ne s’applique pas ». Antoine, comme tant d’autres hébergeurs et bénévoles, semble démunis face à la loi qui ne précise pas clairement la portée de ce qui relève d’une aide humanitaire ou non.

L’avocat définit la zone grise comme étant « tous les comportements entre ce qui est clairement et uniquement de la solidarité et ce qui est le début d’une aide utile, voir indispensable pour les personnes impliquées dans le trafic d’êtres humains ». Pour les hébergeurs, ne pas savoir exactement ce que prend en compte ou non la loi laisse place à une interprétation individuelle de celle-ci. Alexis Deswaef conclu : « Allez conduire quelqu’un, prêter son gsm ou sa carte sim, aider pour effectuer des transactions financières, en soit ce ne sont pas nécessairement punissable mais c’est la zone grise parce que ça pourrait être punissable et ne pas être considéré comme humanitaire ».

Pour Alexis Deswaef, le problème ne vient pas de la loi mais des responsables politiques. Selon lui, il faut garder la loi qui dit que la solidarité n’est pas punissable. Ce qui doit impérativement changer, c’est « la politique criminelle des parquets » et ne plus poursuivre les citoyens solidaires mais se concentrer sur les trafiquants.

“Arrêter de mélanger poursuites judiciaires contre les trafiquants et poursuites contre les migrants. S’attaquer aux jeunes migrants qui ferment les portes des camions plutôt qu’à ceux qui ont les clefs des réseaux en main, ce serait bien plus facile”.

Un encadrement à prendre ou à laisser

La plateforme a mis en place un cadre et des règles à respecter pour éviter tout risque de poursuite. Diego Dumont, coordinateur de la plateforme régionale « Hesbaye – Terre d’accueil », en propose plusieurs. Parmi ces règles, qu’il envoie par sms pour garder une preuve écrite : ne pas conduire ni aller chercher des migrants sur les parkings, donner de l’argent ainsi que les transferts d’argent par compte ou via Western Union sont à éviter. Donner des cartes sim achetées à son nom n’est pas conseillé non plus étant donné le risque d’identification qu’il y a avec les appels vers des passeurs par exemple. Il ajoute que « franchir une frontière est indéfendable ». Il évoque sa crainte que les “gars” prennent l’initiative de travailler dans le jardin sans sa présence et que la situation soit prise pour de la traite d’être humain. Après avoir donné ces consignes, Diego Dumont explique que les hébergeurs font ce qu’ils veulent mais lui veut à tout prix préserver la plateforme : « L’organisation qu’on a mise en place vit sur un fil tendu qui tient pour l’instant parce que, justement, il y a un cadre et des règles. Le moindre problème et ce fil se casse ».

Au-delà de la question des limites de l’accueil se pose la question de savoir qui on héberge. « Qui est un passeur et qui ne l’est pas ? Le pauvre type qui ferme la porte d’un camion parce qu’au bout de la dixième fois, il aura peut-être une chance d’y rentrer et que quelqu’un d’autre la fermera derrière lui, est-ce un passeur ? Si j’ai le moindre soupçon qu’il y en a un chez moi, il est dehors mais encore une fois, le passeur c’est le mafieux et non le pauvre gars qui essaie de s’en sortir en fermant la porte ».

Dans cette zone grise, Antoine s’est tracé une ligne rouge à ne pas franchir : les parkings et les frontières. Bien que son opinion sur la question soit plus tranchée, le sujet est souvent discuté entre les hébergeurs. « Tu participes au trafic si tu les conduis à côté d’un parking. Il faut aller les chercher là où tu les déposes et inversement. Traverser une frontière pour aller chercher un gars, jamais je ne le ferai et pourtant beaucoup de migrants me l’ont déjà demandé. Un jour, un policier du commissariat d’Aachen (Aix-la-Chapelle) m’a téléphoné pour me dire qu’il fallait que je vienne chercher l’une des jeunes filles que j’héberge habituellement. Je lui ai gentiment expliqué que je ne pouvais pas franchir la frontière. Était-ce un piège ou pas, je ne le saurai jamais ».

Le procès des hébergeurs comme “exemple de dissuasion”

En septembre 2018, douze personnes, dont quatre hébergeurs acquittés en première instance, ont été inculpées du chef de trafic d’êtres humains et/ou de complicité. Les quatre personnes sont mises en cause pour avoir nourri et lavé des vêtements, prêté un téléphone et un ordinateur, considéré comme étant une aide utile à l’activité de passeurs. L’une des hébergeuses, acquittée également, a tenté de faire passer l’un de ses hébergés via un passeur, aidé à la localisation de parking sur google map à la demande d’un des migrants et facilité l’identification de la destination finale d’un camion. Pour Alexis Deswaef, avocat de l’une des hébergeuses, Anouk Van Gestel, le procès des hébergeurs, ultra médiatisé a provoqué un « chilling effect », autrement dit, un effet dissuasif. « C’était le but recherché, refroidir la volonté des citoyens d’être solidaires. Heureusement, je pense que la volonté des citoyens est plus forte et a pris le dessus. Il y aura toujours des gens qui feront le job à la place du gouvernement ». À l’issue du procès, les quatre hébergeurs ont été acquittés. Les huit migrants n’ont pas obtenu gain de cause puisqu’ils ont admis avoir espéré rejoindre l’Angleterre gratuitement ou à moindre prix.

Et maintenant ?

Lorsque l’épidémie de coronavirus est arrivée en Belgique en mars dernier, Antoine n’a pas pour autant arrêter d’héberger. Comme beaucoup de Belges, il n’a pas pu travailler mais n’en a pas fait une raison pour arrêter d’accueillir des personnes migrantes sous son toît. “J’ai hébergé dix personnes en plus de deux de mes enfants et moi-même et j’ai dû faire une croix sur cinq autres parce que c’était trop. Ca a été une période difficile parce que nous étions beaucoup et j’ai dû refuser certaines jeunes femmes. Nous avons dû totalement nous réorganiser” explique-t-il. Il n’est pas le seul à avoir hébergé pendant cette période, beaucoup d’autres familles de la région l'ont fait. Et Antoine est conscient de la difficulté rencontrée par chaque famille belge avec ou sans migrants durant cette période. Aujourd’hui, sur les dix femmes qui vivaient sous son toit lors du confinement, quatre d’entre elles ont rejoint l’Angleterre pendant la période de confinement. Une bonne nouvelle qui fait chaud au coeur. “J’ai d’ailleurs reçu dernièrement un message d’une d’entre elles qui m’a énormément touché. Elle me remerciait et me disait que j’avais fait bien plus pour elle que sa propre famille”. Les six restantes ont fait des allers-retours entre Calais, la Sister House de Waremme et sa maison. Concernant la route migratoire entre le nord de la France et l’Angleterre, Antoine explique qu’avec le confinement tout était à l’arrêt. Avec les frontières fermées des deux côtés de la Manche, très peu de personnes ont réussi la traversée. Ceux qui ont les moyens de payer les passeurs restent dans les alentours de Calais, les autres reviennent en Belgique. La fermeture des frontières à notamment incité les réseaux de passeurs à augmenter leur prix.

Migration : quand la police atteint ses limites

Par Ugo Santkin

Mars 2020

Photo: Pierre-Yves Thienpont

Photo: Pierre-Yves Thienpont

Face à la migration de transit et la criminalité qui gravite autour, les polices locales et fédérale sont démunies. Entre pénurie de moyens, dangers, usure, détresse humaine et manque de résultats, les policiers perdent leur motivation pour lutter efficacement contre la migration de transit et le trafic d’êtres humains.

19 décembre 2019, sur l’aire d’autoroute de Thieu dans le Hainaut, une vingtaine de policiers est mobilisée dans le cadre de l’opération Médusa qui lutte contre le trafic d’êtres humains. Le but ? Intercepter les migrants qui tentent de grimper dans les camions pour rejoindre l’Angleterre. Mais à bien y regarder, ce déploiement a plus des airs de coup de com’ destiné au Ministre de l’Intérieur et à la presse, que d’une réelle opération de contrôle.

Alors que deux drones et un chien policier sont déployés pour surveiller les alentours et repérer la présence humaine, la quinzaine d’agents restants contrôle les cargaisons. En deuxième ligne, deux autres agents de la police judiciaire peuvent être mobilisés en cas d’interpellations pour recouper, dans les bases de données, les informations récoltées par leurs collègues. “On essaie de gérer cela de manière humaine”, insiste le commissaire Eric Vander Elst. “Ce qui nous intéresse, c’est la criminalité qui gravite autour des migrants : les trafiquants, les vols de cargaison et la traite d’êtres humains.”

Mais à 21h, il est trop tôt pour arrêter qui que ce soit. Les migrants tentent leur chance vers 2 ou 3h du matin, peu avant que les camionneurs se réveillent. Si le Ministre De Crem (CD&V) vante la fermeture des aires d’autoroute et leur surveillance par des entreprises privées pour lutter contre “ce fléau” de la migration de transit, le directeur coordonnateur (DirCo), Laurent Coucke quant à lui prévient : “ces mesures prises en Flandre ne font que déplacer le problème. Il faut savoir ce qu’on veut: lutter contre la migration ou lutter contre les passeurs. Nous, on vise les passeurs.”

Lutter contre le trafic d’être humain

Au lendemain de cette opération, Le Soir a rencontré Ann Lukowiak et Frank Demeester, magistrats spécialistes de la traite et du trafic d’êtres humains. Pour eux, "ceux qu’il faut trouver ce sont les trafiquants, (...) les migrants et les transmigrants ne sont que les victimes de ce trafic.” Pourtant, casser les réseaux criminels n’est plus aussi simple qu’avant, selon la magistrate. S’il y a dix ans ce business ne concernait que le nord du pays et les zones portuaires, il est aujourd’hui présent sur tout le territoire : des ports aux aires d’autoroute en passant par les gares. Les réseaux sont tentaculaires et les trafiquants opèrent dès le pays d’origine des migrants, ce qui requièrent une collaboration internationale et européenne. La difficulté pour la police, c’est que les passeurs connaissent ses méthodes. Ils s’adaptent et vont jusqu’à employer les migrants comme derniers maillons de la chaîne pour faire monter les autres dans les camions. Frank Demeester est conscient que le travail de la police est difficile : “Arrêter les migrants, contacter l’Office des étrangers (OE), les remettre dehors et les recroiser plus tard peut donner l’impression qu’on fait quelque chose qui ne sert à rien.” Mais pour le magistrat, il est important qu’il y ait une synergie entre les phases administratives - lorsque l’OE décide du sort à réserver aux migrants en situation irrégulière (placement en centre fermé, ordre de quitter le territoire…) - et judiciaire qui permet de recueillir tous les éléments intéressants pour lutter contre les trafiquants.

Mais la gestion de la migration de transit ne se résume pas qu’à la lutte contre le trafic d’êtres humains. Elle impacte une multitude d’acteurs avec des intérêts différents: parquets, ministres fédéraux et régionaux, gouverneurs de provinces, bourgmestres… Or, pour Jean-Marc Demelenne, directeur coordonnateur de la police fédérale à Liège “quand un problème est mal géré, le derniers recours cʼest la police avec le traditionnel ‘que fait le police ?’ ”

Policiers caillassés

Si les autorités clament l’importance du travail des intervenants de terrain pour lutter contre le trafic d’êtres humains et gérer les migrants en transit, les policiers, eux, se posent la question de la finalité de leurs interventions. “Il y a des opérations hebdomadaires, mais pas de la même envergure que l’opération Médusa”, explique le commissaire Vander Elst. “Chaque province fait en fonction de l’ampleur du phénomène sur son territoire et avec les effectifs à disposition. Le Hainaut avec ses 580 km d’autoroute est la province la plus impactée au sud du pays. Alors oui, notre dispositif est plus important.” Quand il s’agit de résultats, le policier de la route avoue : “Il y en a, mais certainement pas à la mesure du flux qu’on maîtrise difficilement”. À Bruxelles et dans les autres provinces wallonnes, très peu d’opérations sont menées. Jean-Marc Demelenne, le DirCo liégeois l’explique: “Les policiers comptent les heures passées pour régler lʼadministratif et voient le peu de suites qui sont données aux interpellations, il nʼy a rien comme solution derrière.” À cette frustration, s’ajoute le danger qu’encourent les agents de terrain. “Les migrants sont les victimes, ok. Mais la nuit sur les parkings ce sont des victimes décidées à monter dans les camions. Quand on intervient, les gars ne se laissent pas interpeller, ils s’échappent ou deviennent violents. Des policiers de la route se sont déjà faits caillasser, voire encercler par une trentaine de migrants. Qu’est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là ? Certains de nos hommes ont déjà dû tirer en l’air pour se dégager.”

Rester crédibles

Face au manque d’uniformisation quant à la manière d’appréhender le phénomène, une forme de tolérance semble s’être installée à l’égard des migrants en transit au sein de la police bruxelloise et wallonne. “Tant qu’on ne nous appelle pas pour signaler des nuisances, des infractions ou des délits, on n’intervient pas”, nous dit Alain Lambert, chef de corps de la police de la Basse-Meuse, une zone impactée par la problématique vu sa proximité avec l’aire d’autoroute de Barchon. “Quand on arrive sur place, dans le noir, sur un terrain que les migrants connaissent mieux que nous, on ne court même plus après eux, c’est trop dangereux”. Pour le DirCo Demelenne, cette tolérance est liée au fait que la police n’observe pas d’augmentation significative d’infractions causées par les exilés. “Quelques faits mineurs sont enregistrés : vols dans les stations-services, rixes, agressivité envers les camionneurs et les services de police. Il s’agit surtout d’un sentiment d’insécurité exprimé par la population locale. Les riverains n’ont pas l’habitude de voir les migrants déambuler dans les rues, parfois passer dans les jardins, souvent la tête couverte d’une capuche. On comprend les gens qui subissent ces nuisances. On doit rester crédibles à leurs yeux et montrer quʼon reste chargés du maintien de lʼordre. Mais des appels de ce genre, on en a tous les jours. C’est lassant.”

Dans un document interne remis dans le cadre de la formation Brevet de Direction de la Police Fédérale, auquel Le Soir a pu avoir accès, cinq commissaires de police* ont analysé l’ampleur, l’impact et les solutions à la migration de transit. Les auteurs ont interrogé tous les directeurs coordonnateurs et judiciaires (DirCo et DirJu) du pays qui expliquent unanimement l’absence de résultat en matière de lutte contre le trafic d’êtres humains par le long traitement administratif et le peu de moyens et d’infrastructures adaptées à l’accueil des migrants en transit. À cela s’ajoute, le manque de formation des agents à la problématique et la faible coopération entre les services de police, nord-sud, locaux-fédéraux.

Une approche plus humanitaire ?

Pour Gaëtan Colson, 1er Commissaire de la police fédérale à Liège, ce constat n’est pas étonnant. “Les sensibilités dans le nord et dans le sud du pays ne sont pas les mêmes, les moyens non plus. Ils ont une approche plus stricte et sécuritaire, on a une approche plus humaine et sociale. Il nʼy a pas de discours clair des autorités à ce niveau-là, en particulier du Ministre de lʼIntérieur.” Comme beaucoup, le commissaire Colson rejoint la conclusion de la note interne “Migration de transit et fonctionnement policier”. Soit on renforce le travail policier selon la philosophie actuelle qui présente la migration de transit comme un phénomène sécuritaire et qui doit être géré de manière répressive. Soit on voit le phénomène de façon plus globale. En créant, avec lʼensemble des partenaires, des centres intégrés en considérant les migrants non pas comme un facteur dʼinsécurité mais comme un fait, voire comme une opportunité. “Il faut les accompagner, leur mettre à disposition des assistants sociaux, des psychologues, des juristes, des médecins et même des policiers. Ce changement d’approche permettrait à la police de créer un lien de confiance avec la société civile et les initiatives citoyennes, de dégager des moyens pour une véritable lutte contre les organisations et les réseaux de passeurs”, conclut Gaëtan Colson.

Cette approche humanitaire se heurte toutefois à une réalité: la Belgique ne peut se rendre complice d’une migration illégale vers un autre pays. Les migrants doivent donc nécessairement introduire une demande de séjour sur le territoire en étant assurés de ne pas être renvoyés vers leur pays d’entrée dans l’UE. En résumé, pour un DirCo, l’équation est simple : “Soit on est ferme et on renvoie, soit on est humain et on intègre, mais jouer au jeu du chat et de la souris, ça ne sert à rien.”

*Eric Bellefroid, Benoit Blanpain, Laurent Brunotti, Delphin Jadin et Hugues Lebedelle

Violences policières : les migrants ne sont pas en reste

Si les violences policières demeurent un problème complexe et difficilement mesurable tant les acteurs et les rapports se contredisent, les migrants en transit ne sont pas épargnés. Pour Médecins du Monde (MdM), un migrant sur quatre ayant bénéficié des services de l'ONG entre mai et juillet 2018, aurait subi des violences policières. Eddy Quaino, permanent police à la CGSP, temporise : “quand on interpelle 20 migrants qui ne veulent pas collaborer et qu’on leur passe les colsons, est-ce vraiment de la violence policière ?” Sauf que MdM ne s’arrête pas au simple usage de colsons : coups, fouilles à nu forcées et arbitraires, racket, humiliation, saisie illégale d’objet personnels... Pourtant, dans son rapport d’activités 2018, le Comité P (la police des polices) conclut que “les trans-migrants sont en général traités de manière correcte et humaine par la police”. De son côté, Myria, le Centre fédéral migration, souligne la faiblesse de l’échantillon de la population de migrants en transit interrogés par MDM, mais épingle aussi la méthodologie du Comité P qui ne permettait de toute façon pas d’identifier d’éventuelles violences policières. Son analyse pointe par ailleurs des violations majeures des droits fondamentaux des migrants par la police. Parmi lesquelles : le manque d’information des migrants sur leurs droits, des centres de détention non-équipés pour le repos des personnes interpellées ou encore que des mineurs non-accompagnés soient trop souvent menottés sans motif valable…

Ça s’est passé pendant le confinement

Le 21 avril, des policiers ont procédé à un contrôle musclé de plusieurs personnes près de la place Anneessens, à Bruxelles. L’opération visait à faire respecter l’interdiction de rassemblement liée au contexte sanitaire. Les policiers ont emmené les migrants dans une camionnette pour les relâcher près du quai de Willebroeck. L’un d’eux était suspecté d’avoir aspergé du gaz dans les yeux d’un jeune migrant soudanais, âgé de 18 ans, après l’avoir plaqué contre un mur et avoir détruit son GSM avec sa matraque. Le 17 juillet, le policier en question a finalement été condamné à une peine d’un an de prison et à une amende de 1.600 euros avec sursis pour coups et blessures avec circonstance aggravante de préméditation.

Et maintenant

“Les migrants en transit ? Heureusement qu’on avait ça en moins à gérer pendant le lockdown”, nous dit-on à bonne source. “C’est un peu comme s’ils avaient été mis sous cocon par les associations”. Mais depuis les vacances, les mouvements vers le littoral afin de rejoindre l'Angleterre ont repris comme avant, nous glisse-t-on. En province de Liège, les parkings autoroutiers à Barchon et à Waremme ont dû être refermés à la demande du gouverneur de Province. “Les provinces du Hainaut, de Namur et même du luxembourg connaissent le même problème”. Pour un cadre de la police fédéral, le coronavirus n’arrange pas les choses. “L’Office des Étrangers (OE) est réticent à l’idée ‘d’accueillir’.” En effet, dans le cadre des mesures de distanciation sociale, que l’OE ne pouvait assurer, et face à un nombre important de refoulements et de rapatriements qui ne pouvait plus se faire à cause de la fermeture de nombreuses frontières, l’OE a libéré un grand nombre de personnes des centres de détention à partir du 13 mars. “La capacité des centres fermés a été réduite de moitié. Dans le Centre 127bis qui a une capacité d’accueil de 120 personnes, ils ne sont plus que 23 aujourd’hui”, selon Dominique Ernould, la porte-parole. Alors, pour notre cadre de la police fédérale “le mot d’ordre aux agents de terrain est simple, s’il n’y a pas d’infraction judiciaire, ne vous fatiguez pas, il n’y aura pas de suite.”

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

Ann Lukowiak, magistrate pour le parquet fédéral en matière de traite et de trafic des êtres humains. Frank Demeester, procureur à Bruges, est référent en Flandre-Occidentale. - Dominique Duchesnes.

Ann Lukowiak, magistrate pour le parquet fédéral en matière de traite et de trafic des êtres humains. Frank Demeester, procureur à Bruges, est référent en Flandre-Occidentale. - Dominique Duchesnes.

Alain Lambert, chef de corps de la police de la Basse-Meuse. - Héloïse De Norre.

Alain Lambert, chef de corps de la police de la Basse-Meuse. - Héloïse De Norre.

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

Opération Médusa de la police fédérale en vue d'intercepter des passeurs et migrants grimpant dans des camions sur l'aire d'autoroute de Thieu, afin de rejoindre l'Angleterre (décembre 2019). - Pierre -Yves Thienpont

La fatigue se fait ressentir chez les hébergeurs

Par Julien Roubaud

Mars 2020

Depuis 2017, plus de 8000 familles ont mis un pied dans l’hébergement citoyen en proposant leur toit à un migrant. Créé comme une solution d’urgence pour répondre à la crise de l’époque, ce réseau est pourtant encore en place et tourne à plein régime. Cette générosité ne se fait pas sans sacrifices. Ils donnent de leur personne, mais aussi de leurs moyens. Quel soutien leur-est apporté? Comment vivent-ils ce mode de vie qui a, pour certains, changé la leur? Rencontres avec des hébergeurs, souvent épuisés.

Octobre 2017. Dominique met les pieds pour la première fois dans le Parc Maximilien. Elle se lance alors dans l’aventure en tant que chauffeuse. Elle ira chercher des migrants au parc pour d’autres familles jusque fin décembre. “A Noël, l’équipe du Parc désirait prendre quelques jours de repos et m’a demandé si je pouvais en héberger quelques-uns. Je ne fête jamais Noël. Pour finir, on a finit à 15 à la maison à fêter Noël. Partager un moment ensemble avec des gens dans le besoin, Noël prenait enfin son sens.”

Depuis, cette quinquagénaire vivant avec son fils à Boitsfort jongle entre hébergement et vie personnelle. “Le plus important, c’est de se poser des limites” raconte Dominique “Les miennes ont évolué en me rendant compte que je ne pouvais pas donner la même chose à tout le monde”. Pendant 2 ans et demi, Dominique se donne à 100% dans l’hébergement. La journée, elle fait tourner le manège pour lequel elle travaille. Tandis que ses soirées sont rythmées par les demandes, souvent urgentes, de ses 10 invités. Qu’il s’agisse de soucis de santé ou d’un migrant bloqué à l’autre bout de la Belgique, une réponse rapide est attendue. Un mode de vie qu’elle assume mais qui ne l’aura pas épargné. “Je me suis donné à fond pour eux. Il y a un mois, je me suis retrouvé dans un état d’épuisement total: financier, psychologique, et le corps a fini par suivre.” Au début, ça s’est manifesté par un sommeil agité, des réveils en pleine nuit, et puis à terme par une incapacité à fermer l’oeil.“Ca a fini par déteindre sur mon travail. J’ai commencé à le mettre au second plan. Il aura fallu que le confinement arrive pour que je m’en rende compte. Au final, c’est un bonne période pour me permettre de réfléchir à une manière plus saine d’héberger”. Si Dominique continue d’héberger durant le confinement, c’est dans une autre mesure. Elle n’accueille qu’un invité, souffrant de problèmes de santé récurrents et nécessitant donc un isolement quasi total.

Pour le reste, Dominique prend totalement la mesure de son engagement, parfois excessif. “ J'en suis consciente depuis que je le fais. En revanche, ça m'a fait réfléchir sur les hébergeurs autour de moi car on discute beaucoup de nos détresses, de nos soucis.”. Pour Liliane Leroy, psychologue de formation, les groupes de parole semblent faire leur preuve. Il y a 2 ans, elle a eu l’occasion d’en tenir un.“La notion d’échange est essentielle. On parle ici d’expériences personnelles, qui ne trouvent une résonance que chez un interlocuteur qui a vécu une situation similaire. On ne traite pas un problème psychique propre à quelqu’un.”. Pourtant, ce genre d'initiatives sont rares. Interrogée, la plateforme assure encourager les hébergeurs à consulter un psychologue si le besoin s’en fait sentir. Un groupe Facebook fait office de lieu d’échange privilégié, depuis fermé et inaccessible. Jugé insuffisant par la communauté.

“Tu sais maman, je ne me rappelle même pas de sa tête"

Pour Anne-Catherine De Neve, coordinatrice de la Plateforme dans le Brabant Wallon, et qui a hébergé une dizaine de personnes par nuit durant plusieurs années, l’hébergement citoyen a été l'occasion de remettre son mode de vie en question : “ Ca faisait longtemps dans mon parcours professionnel que je me sentais en porte à faux vis-à-vis de moi-même d'utiliser mes compétences dans des domaines qui finalement ne faisaient pas grand chose pour construire un monde comme je voulais le laisser à mes enfants.”.

Dix personnes par nuit, ça peut sembler beaucoup. Et pourtant des solutions ont été été mises en place pour soulager un peu les hébergeurs citoyens. Sur le territoire Bruxellois, on compte 7 hébergements collectifs. Dans le Brabant Wallon, le nombre est variable et dépend des disponibilités des bâtiments prêtés par les autorités ou les particuliers. Un effort apprécié mais pas suffisant pour héberger le millier de migrants en transit présents sur le territoire belge.

“On est essoufflés dans le sens où on a engagés beaucoup de nos ressources individuelles et familiales dans cette affaire.” rappelle Dominique. Si ses enfants n’ont pas voulu s’impliquer dans un premier temps, c’est devenu aujourd’hui un moteur de réflexion dans la famille. “ On a accueilli une situation de grande détresse. Je crois que ça nous a donné une occasion, qu'on a pas souvent en famille, d’expliciter les valeurs communes avec lesquelles on vit.”. Et si Anne-Catherine héberge encore aujourd’hui, c’est qu’elle a su trouvé un rythme en équilibre avec la vie (et l’avis) de sa famille. “Les enfants, au début, ils sont résilients. Ils ne disent rien. Puis ils commencent à fatiguer. Au bout d'un an bien tapé d'hébergement, ils ont commencé à manifester des signes de mécontentement quant à ma désaffection.” Un exercice mental de tous les jours pour la quadragénaire qui semble toujours avoir quelque chose sur le feu. “On a fini par trouver un équilibre où j'ai fait 2 listes: une pour les gars, et une pour la famille. Ca implique, des fois, de me mettre un peu en retrait par rapport aux personnes que j’héberge, et de me consacrer un peu plus à mon cercle familial.”

Sans le sou / Le nerf de la guerre

Si le moral peut parfois être en berne, il reste quand même une caractéristique propre à chacun. En revanche, ce qui rassemble presque tous les hébergeurs, ce sont les difficultés financières qu’ils peuvent affronter. L’électricité, l’eau, les possibles tickets de trains, la nourriture, une recharge de cinq euros de crédit d’appel, du tabac. Pour un foyer comme celui de Dominique qui accueillait jusqu’à 10 personnes par nuit, ça ne laisse pas grand chose à la fin du mois. “Jusqu'il y a encore 6 mois, il me restait une partie d’un héritage mais tout est parti.” Une somme de 30 000 euros qui a disparu aussi vite que les migrants défilent dans la pièce remplie de lits superposés que Dominique a aménagé. “Ces lits, c’est la seule aide que j’ai reçue de la Plateforme. Les hébergeurs, ça fait un bon outil marketing. Mais leur donner de l'aide, on oublie. C’est la communauté qui m’a fait vivre.”

Seulement, entre Plateforme et communauté, la nuance est faible. La première servant à fédérer la seconde. Une différence, parfois compliquée à saisir pour ceux qui donnent tout au quotidien. Du côté de la plateforme, on argumente. “Pour certains cas isolés, on peut organiser un soutien, explique Mehdi Kassou. On calcule un prorata en fonction des différentes augmentations de facture. C’est arrivé très rarement. Cinq fois pour être précis”. Si le chiffre peut étonner, Mehdi Kassou le justifie: “Le rôle de la plateforme n’est pas de fournir un soutien financier aux hébergeurs, mais avant tout de fournir un soutien aux migrants par la mise en place d’une solution d’hébergement.” Un soutien alimentaire est organisé, mais seulement dans le Brabant Wallon. Une situation qui dépend donc de la situation géographique des hébergeurs, ainsi que des initiatives mises en place dans leur région. En Belgique, l’association 2€50 tente malgré tout de rembourser aux hébergeurs les repas qu’ils servent, au travers de dons.

Une urgence, vraiment ?

Et si le problème est urgent, la solution à y apporter semble encore, elle aussi, être dans l’urgence, encore quelques années après le début de la crise. “Le simple fait que l’on parle de transmigrants tend à laisser penser que la situation ne va pas durer et qu’on ne s’engage pas dans un travail de longue haleine en proposant son aide. Ils viennent, on les aide, et ils repartent.” explique Liliane Leroy, la psychologue. Mais la réalité est toute autre.“Je comprends qu’il soit difficile pour l’Etat de faire quelque chose étant donné le caractère illégal du séjour de certains, admets Dominique. On se donne des bonnes excuses pour ne pas faire avancer la situation.”. Pourtant, un dialogue existe pourtant entre la Plateforme et les autorités communales et régionales. C’est d’ailleurs par ce dernier qu’on pu être trouvées des solutions concernant la Porte d’Ulysse et la Sister House. Pour Anne-Catherine: “Si on avait su le temps que ça prendrait, je ne pense pas qu’on aurait fait la même chose. Et finalement on y est toujours. Ce qui est réellement incroyable, c'est que les gens soient encore là.”

Une communauté qui s’active

A côté de la plateforme, des initiatives citoyennes se mettent en place. Deux euros cinquante, c’est le montant estimé d’un repas chaud pour une personne. C’est aussi le nom d’une association montée par Marie-Aurore D’Awans et Itsik Elbaz. Ils décident rapidement de soutenir financièrement les hébergeurs dans le besoin. Sur présentation d’une preuve d’achat, il est alors possible pour les hébergeurs de se faire rembourser les frais liés à la nourriture. En un an et demi, ils estiment avoir remboursé près de 40 000 euros de frais, ce qui représente un peu moins de 20 000 repas. “Il est très difficile d’estimer le nombre de personnes dont nous avons rempli l’estomac. Nous aidons différents hébergeurs citoyens mais aussi des hébergements de groupe dont la capacité et l’occupation varient fortement.”.

Et maintenant ?

Après 5 mois de situation sanitaire compliquée, certains hébergeurs retrouvent le chemin vers un hébergement sain. Dominique, après avoir réduit son hébergement à une personne durant les mesures de confinement, n’a pour autant pas baissé les bras. Si accueillir des personnes chez elle était devenu compliqué, elle a apporté son aide dans les différents squats de la capitale: une aide matérielle mais aussi administrative, pour certains dont le français n’est pas la langue maternelle. “J’ai pris mes distances du système instauré par la Plateforme pour trouver un rythme qui me convient, et qui me permet de vivre et de les aider sans mettre ma santé en péril.” Après le confinement, Dominique a donc recommencé à accueillir quelques migrants, deux ou trois, par semaine. “C’est différent, mais toujours aussi prenant”.

À Spy, le quotidien bousculé des habitants

Par Emanuel Descours et Thomas Haulotte

Février 2020

Depuis un peu moins de deux ans et à cause de sa proximité avec la E42, le village de Spy a vu se former un camp d’une cinquantaine de migrants. La plupart cherche à embarquer dans des camions se rendant en Angleterre. Leur présence a amené de nouveaux défis pour ses citoyens, entre actions directes pour certains et sentiment d’insécurité pour d’autres.

À Spy, petit village namurois, c’est une sorte de réunion de crise qu’organise le collectif S13, en ce début février. « Nous sommes touchés par votre cause, vous êtes un peu comme nos enfants. Et comme tous parents, nous devons mettre des règles… », lance Jean-Marie Puits à la vingtaine de migrants présents. Créée il y a un peu plus d’un an, l’association rassemble une cinquantaine de citoyens spyroux, tous bénévoles. « II n’y a pas que nous dans le village. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas vous voir. Ces gens-là sont un peu contre nous ».

Si cette réunion est importante, c’est parce que la présence des migrants divise dans le village, qui fait désormais régulièrement la une des médias locaux. Depuis quelques semaines, le nombre de bagarres entre migrants augmente, l’alcool aidant. Plus grave, ces incidents commencent à avoir lieu hors du camp. Pour ne pas que la situation dérape, le collectif veut serrer la vis.

Cohabitation forcée

Situé à quelques kilomètres de la Sambre, Spy est un village wallon typique. Sur la place principale, une Église, un café et une école communale. Un peu plus bas, une friterie. Et plus loin… un camp de migrants. Le village est situé tout près de la E42 et d’une aire d’autoroute. Depuis 2018, entre 50 et 80 migrants, majoritairement Érythréens vivent toute la semaine dans des conditions insalubres à quelques centaines de mètres du parking. En transit, la plupart tente de monter dans des camions en direction de l’Angleterre.

Tous les soirs, les personnes qui veulent rejoindre le parking passent en dessous de l'autoroute via un tunnel d'environ un mètre cinquante de haut, long d'une centaine de mètres. On en voit à peine le bout. De l'autre côté, les grillages n'ont pas résisté aux nombreux passages. L'accès au parking est aisé, et les camions qui s'y reposent sont faciles d'accès. Mais il faut beaucoup de réussite pour ne pas se faire repérer. Sinon, retour au camp.

Michaël Lepage habite en face. Avec sa femme, ils ont acheté la maison il y a un an, "pour avoir la paix". Pourtant, les dérangements se sont enchaînés. "Il y en a un qui m'a agressé, un jour. Il était soûl, la police est rapidement venue l’arrêter. Ils savent que je peux vite démarrer. J’ai déjà ramené la tronçonneuse ou la masse". Mais la plupart sont polis, "c'est déjà ça". Il propose même à certains de travailler dans le jardin, parfois. "Je leur donne une cigarette et ils sont contents". Conscient que ceux qui dorment en face sont avant tout victimes de leur situation, il estime que certains citoyens en font trop. Juste à côté, par exemple.

"Ah vous revenez de chez le voisin ? On ne lui parle plus. Il se plaint tout le temps". Améline et toute la famille Hody-Simon, malgré les protestations du voisinage, sont (très) accueillantes. N'en déplaise aux deux pitbulls attachés à l'entrée : "Ils ont déjà mordus des migrants ! On dirait des chiens racistes", s’amuse Pascal, le père. Pendant quelques mois, le camp était installé... dans leur jardin. Jusqu’à 100 personnes. Aujourd’hui, les exilés descendent encore du camp plusieurs fois par jour pour demander de la nourriture, une casserole, un manteau... Et tous les soirs, à ses frais ou via des dons, la famille se relaie pour proposer un repas chaud à ceux présents. Malgré un travail et un enfant en bas âge, Améline, 25 ans, s'investit jour et nuit pour répondre aux besoins des occupants du camp. Au point de se lier d'amitié avec certains. "Il y en a un que j'aidais depuis deux ans qui vient de passer en Angleterre. Ça m'a rendu un peu triste, même si au final je ne veux que son bonheur. »

Sentiment d’insécurité

L'arrivée de ces nouveaux acteurs dans le village a provoqué un bouleversement de l'écosystème local. Cela a parfois amené des incidents. Encore dans toutes les têtes, celui devant la friterie “Chez Annie Et Elie” a été le plus médiatisé. L'été passé, une altercation entre le tenancier et deux migrants a dérapé. Le fritier assure qu’après une dispute, les hommes lui auraient lancés des pavés, le blessant et déchirant son t-shirt. Une autre version parle d'une mise en scène. Les deux migrants ont été arrêtés, et les réactions se sont embrasées sur les réseaux sociaux, entraînant une escalade de haine et de violence verbale. L'événement a même amené à une manifestation d'extrême droite, non autorisée par la bourgmestre Stéphanie Thoron (MR).

La police, qui n’a jamais pu tirer au clair ce qui s’est passé ce jour-là, assure qu'il n'y a pas d'augmentation de faits de vandalisme, mais la bourgmestre a conscience du sentiment d'insécurité de certains : « Personne n’est en insécurité à Spy. Mais je peux comprendre que ce ne soit pas facile, quand on vit ici depuis quinze ou vingt ans, de se retrouver avec des gens qui tournent autour des propriétés, qui regardent ». Elle avoue ne pas avoir mesuré l’ampleur du problème avant sa prise de fonction, en décembre 2018.

Il a donc fallu vite réagir. En recevant les citoyens inquiets d’un côté, en soutenant l’action du S13 de l’autre. Sans trop en faire, toutefois. « Je suis bourgmestre des Jemeppois, pas des migrants ! Par contre, je suis aussi bourgmestre de ceux qui s’impliquent dans une aide humanitaire ». Un jeu d’équilibriste parfois maladroit. En témoigne l’aide financière accordée au S13, d’abord conditionné à un transfert de responsabilité des migrants. En résumé, rendre contraignant pour le collectif un travail qu’ils font volontairement. « Inacceptable », selon Jean-Marie Puits. La condition a finalement été retirée. Aujourd’hui, Stéphanie Thoron assure que les tensions se sont apaisées.

Même les gérants du supermarché se sont habitués. Là-bas, les migrants sont considérés comme d’excellents clients. Les petits vols arrivent, mais la plupart viennent régulièrement acheter leur nourriture et s’installent sur le banc à l’entrée pour manger. La discussion avec les membres du personnel se fait par l’intermédiaire de Google Traduction. À part “quelques personnes qui sont butées”, plus personne ne s’offusque de les voir. “Au début, on a eu des cas de mendicité un peu agressive, surtout avec des petites vieilles. Mais je me suis occupé moi-même de leur faire comprendre qu’on ne faisait pas ça ici”, explique un membre du personnel.

E., à Spy depuis huit mois, est conscient qu’un mauvais comportement pourrait réveiller les tensions. Il est heureux de l’accueil ici, et ne veut pas ternir l’image de sa communauté. Il parle de ceux « qui nous font des doigts d’honneur au loin », ceux « qui ralentissent en voiture pour nous donner des coups de pieds », mais assure qu’il s’agit d’une minorité. L’accueil est « formidable », selon lui. Il aurait aimé demander l’asile en Belgique, mais n’en a pas le droit, ses empreintes ayant été enregistrées dans un autre pays européen. La seule solution, dit-il, c’est l’Angleterre. En attendant, il s’intègre comme il peut dans le village. Comme tout le monde, il subit la situation, et doit apprendre à faire avec.

Et aujourd’hui ?

La crise sanitaire a vu se réduire l’occupation du camp. Au moment d’écrire le reportage, jusqu’à 80 personnes dormaient au bord de l’autoroute. Aujourd’hui, ils ne sont plus que vingt. Certains ont réussi à traverser la Manche, d’autres ont décidé de demander l’asile en Belgique. Il y a bien quelques nouveaux visages venus d’Allemagne, mais le nombre d’arrivées a fortement faibli.

Durant le confinement, le collectif S13 a dû se réorganiser. Une quarantaine de personnes ont été placées dans un lieu et six familles ont accepté d’héberger. Seule une dizaine de personnes sont restées sur le camp, par choix. Aujourd’hui, un bras de fer avec la police fédérale est en cours. Celle-ci a envoyé plusieurs avis de démantèlement du camp, mais les collectifs, avec l’aide du Gouverneur de Province Denis Mathen, s’y opposent.

Améline, hébergeuse à Spy

L'exception humanitaire face au bon vouloir des états membres

Par Héloïse De Norre

Mars 2020

Depuis le début de la crise de l’accueil, le terme « délit de solidarité » est réapparu dans le débat européen sur la migration, questionnant le rôle de la société civile dans la question migratoire.

Dans un arrêt rendu fin février 2020, la Cour de Cassation française annulait la condamnation d’un homme ayant véhiculé des migrants en situation irrégulière. La Cour a estimé qu’une personne peut bénéficier de l’exception humanitaire sans devoir établir la détresse des migrants impliqués. Le droit européen puni l'aide à la migration irrégulière - assimilée à du trafic d'être humains - mais les Etats ont la liberté d'exempter les personnes agissant pour des raisons humanitaires. Sur les 28 pays européens, douze ont adopté cette "exception humanitaire", parmi lesquels : la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. La France aussi, mais assortie de la condition de prouver l'état de détresse de la personne aidée. Pour Damien Carême, eurodéputé écologiste français, l'arrêt de la cour de Cassation est « un pas positif vers la fin du délit de solidarité, quelles que soient les circonstances de l’aide humanitaire ». Pourtant quinze jours plus tard, Cédric Herrou, symbole de la solidarité pour les migrants en France, est condamné à dix mois de prison avec sursis.

Il faut revenir en 2002 pour comprendre ce qui constitue le cadre légal de l’exception humanitaire au sein de l’Union européenne. Les deux textes, appelés « Facilitators Package » laissent une certaine marge d’appréciation aux 27 États membres.

« La formulation de la loi est problématique puisqu’elle n’interdit pas clairement aux États de criminaliser l’assistance humanitaire et leur laisse le choix de l’intégrer ou non dans leur droit national ».

Alors que les Nations Unies insistent, elles, sur la preuve d’un objectif lucratif pour qu’une infraction soit qualifiée de trafic d’être humain.

L’étude « Open Democracy 2019 » chiffre à plus de 250 le nombre de personnes ayant été arrêtées, accusées ou placées sous enquête judiciaire pour avoir fourni une aide aux personnes migrantes, sur les cinq dernières années et à travers quatorze pays européens. Même s’il est impossible de recueillir les chiffres exactes sur la criminalisation de la solidarité au sein de l’UE étant donné la diversités des cas et des législations, les organisations présument que les chiffres actuels sont incomplets et probablement sous-estimés. Le rapport d’Amnesty “Compassion sanctionnée : la solidarité devant la justice au sein de l’Europe forteresse”, sorti le 2 mars dernier, relate qu’entre 2015 et 2018, 158 personnes et 16 ONG ont été exposées à des poursuites judiciaires dans huit pays européens : la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Suisse ainsi que le Royaume-Uni. Les ONG s’interrogent sur les possibles finalités politiques de ces actions et de la véritable interprétation de la loi.

Les exemples de poursuites pour “délit de solidarité” ou de tentatives visant à limiter l’aide aux migrants sont présentes partout en Europe. L’année 2018 a été marquée par le “procès des hébergeurs” en Belgique (voir ci-contre). En Espagne, un loi, adoptée en 2018, interdit de documenter les interventions violentes des forces de sécurité limitant la marge de manoeuvre, déjà très serrée, des ONG et journalistes pour un recensement plus précis. La Hongrie de Viktor Orban est en pleine procédure face à la Cour européenne des droits de l’Homme suite à l’instauration de nouvelles dispositions criminalisant les ONG donnant un soutien juridique aux migrants, ce que permet pourtant le droit européen. En mer Méditerranée, les ONG sont accusées de complicité avec les passeurs. On leur reproche également de créer des facteurs d’attraction vers l’Europe. En juin 2019, des poursuites ont été engagées contre la capitaine du navire Sea-Watch 3 pour “aide à l’immigration clandestine”.